Epidemiol Infect. 2019 Jan;147:e185. doi: 10.1017/S0950268819000748.

Social patterning of acute respiratory illnesses in the Household Influenza Vaccine Evaluation (HIVE) Study 2014-2015.

Malosh RE, Noppert GA, Zelner J, Martin ET, Monto AS.

Abstract

Patterning of infectious diseases is increasingly recognised. Previous studies of social determinants of acute respiratory illness (ARI) have found that highly educated and lower income families experience more illnesses. Subjective social status (SSS) has also been linked to symptomatic ARI, but the association may be confounded by household composition. We examined SSS and ARI in the Household Influenza Vaccine Evaluation (HIVE) Study in 2014-2015. We used SSS as a marker of social disadvantage and created a workplace disadvantage score for working adults. We examined the association between these measures and ARI incidence using mixed-effects Poisson regression models with random intercepts to account for household clustering. In univariate analyses, mean ARI was higher among children <5 years old (P < 0.001), and females (P = 0.004) at the individual level. At the household level, mean ARI was higher for households with at least one child <5 years than for those without (P = 0.002). In adjusted models, individuals in the lowest tertile of SSS had borderline significantly higher rates of ARI than those in the highest tertile (incidence rate ratio (IRR) 1.34, 95% confidence interval (CI) 0.98-1.92). Households in the lowest tertile of SSS had significantly higher ARI incidence in household-level models (IRR 1.46, 95% CI 1.05-2.03). We observed no association between workplace disadvantage and ARI. We detected an increase in the incidence of ARI for households with low SSS compared with those with high SSS, suggesting that socio-economic position has a meaningful impact on ARI incidence.

Epidemiol Infect. 2019 Jan;147:e163. doi: 10.1017/S0950268819000542.

Developing influenza and respiratory syncytial virus activity thresholds for syndromic surveillance in England.

Harcourt SE, Morbey RA, Smith GE, Loveridge P, Green HK, Pebody R, Rutter J, Yeates FA, Stuttard G, Elliot AJ.

Abstract

Influenza and respiratory syncytial virus (RSV) are common causes of respiratory tract infections and place a burden on health services each winter. Systems to describe the timing and intensity of such activity will improve the public health response and deployment of interventions to these pressures. Here we develop early warning and activity intensity thresholds for monitoring influenza and RSV using two novel data sources: general practitioner out-of-hours consultations (GP OOH) and telehealth calls (NHS 111). Moving Epidemic Method (MEM) thresholds were developed for winter 2017-2018. The NHS 111 cold/flu threshold was breached several weeks in advance of other systems. The NHS 111 RSV epidemic threshold was breached in week 41, in advance of RSV laboratory reporting. Combining the use of MEM thresholds with daily monitoring of NHS 111 and GP OOH syndromic surveillance systems provides the potential to alert to threshold breaches in real-time. An advantage of using thresholds across different health systems is the ability to capture a range of healthcare-seeking behaviour, which may reflect differences in disease severity. This study also provides a quantifiable measure of seasonal RSV activity, which contributes to our understanding of RSV activity in advance of the potential introduction of new RSV vaccines.

Hum Vaccin Immunother. 2019 May 7:1-6. doi: 10.1080/21645515.2019.1599678. [Epub ahead of print]

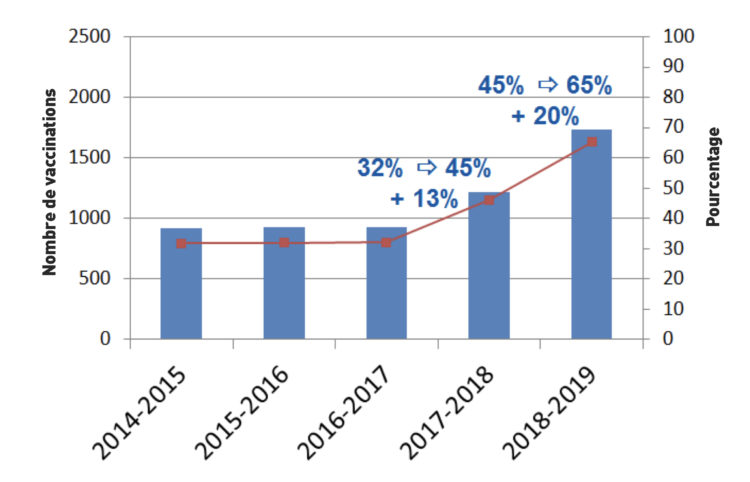

Influenza vaccination coverage among splenectomized patients: an Italian study on the role of active recall in the vaccination compliance.

Bianchi FP, Rizzo LA, De Nitto S, Stefanizzi P, Tafuri S.

Abstract

Patients with anatomical or functional hypo-/a-splenia have a 10- to 50-fold higher risk of developing severe infectious diseases than does the general population. Thus, it is recommended to adhere to a specific vaccination schedule, including receiving influenza vaccine. During 2014, Bari Policlinico General Hospital approved a specific protocol to ensure that vaccines are actively offered to all splenectomized patients during their hospitalizations. The aim of this study is to evaluate the efficacy of this active recall protocol for performing influenza vaccination in the years following splenectomy among patients still involved in a specific vaccination program carried out by the hospital’s Hygiene department. From May 2014 to October 2016, 96 patients were involved in the vaccination program of the Hygiene department. In November 2017, 46/96 (48%) of patients received a specific invitation by phone to receive the annual influenza vaccine (intervention group), while 50/96 (52%) did not receive any such invitation (control group). At the end of the 2017 influenza season, 73/96 (76%; 95%CI = 66-84%) of patients reported having received the influenza vaccine; no differences were observed in the extent of vaccine coverage between the groups (intervention group = 80% vs. control group = 72%; p = 0.33). Older age, more recent splenectomy, hemo-lymphopathy and receiving the previous years’ doses of influenza vaccine are associated with receiving influenza vaccination during the 2017 season. These data indicate how effective communication at the time of the vaccine counseling results in good adherence to the vaccination program even after several years. Indeed, vaccination should be an opportunity not only limited to the administration of the vaccine but also for providing patient care.

J Infect Dis. 2019 May 6. pii: jiz212. doi: 10.1093/infdis/jiz212. [Epub ahead of print]

Infant pneumococcal carriage during influenza, RSV and hMPV respiratory illness within a maternal influenza immunization trial.

Murray AF, Englund JA, Kuypers J, Tielsch JM, Katz J, Khatry SK, Leclerq SC, Chu HY.

Abstract

In this post-hoc analysis of nasopharyngeal pneumococcal carriage in a community-based, randomized prenatal influenza vaccination trial in Nepal with weekly infant respiratory illness surveillance, 457 of 605 (75.5%) infants with influenza, RSV or hMPV illness had pneumococcus detected. Pneumococcal carriage did not impact rates of lower respiratory tract disease for these three viruses. Influenza-positive infants born to mothers given influenza vaccine had lower pneumococcal carriage rates compared to infants born to placebo mothers (58.1% versus 71.6%, p=0.03). No difference was observed in RSV- or hMPV-infected infants (p=0.94, 0.11). Maternal influenza immunization may impact infant acquisition of pneumococcus during influenza infection.

© The Author(s) 2019. Published by Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America.

Eur J Public Health. 2019 May 5. pii: ckz074. doi: 10.1093/eurpub/ckz074. [Epub ahead of print]

Cost-effectiveness of public health interventions against human influenza pandemics in France: a methodological contribution from the FLURESP European Commission project.

Beresniak A, Rizzo C, Oxford J, Gorynski P, Pistol A, Fabiani M, Napoli C, Barral M, Niddam L, Bounekkar A, Bonnevay S, Lionis C, Gauci C, Bremond D.

Abstract

Background:

The FLURESP project is a public health project funded by the European Commission with the objective to design a methodological approach in order to compare the cost-effectiveness of existing public health measures against human influenza pandemics in four target countries: France, Italy, Poland and Romania. This article presents the results relevant to the French health system using a data set specifically collected for this purpose.

Methods:

Eighteen public health interventions against human influenza pandemics were selected. Additionally, two public-health criteria were considered: ‘achieving mortality reduction ≥40%’ and ‘achieving morbidity reduction ≥30%’. Costs and effectiveness data sources include existing reports, publications and expert opinions. Cost distributions were taken into account using a uniform distribution, according to the French health system.

Result:

Using reduction of mortality as an effectiveness criterion, the most cost-effective options was ‘implementation of new equipment of Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) equipment’. Targeting vaccination to health professionals appeared more cost-effective than vaccination programs targeting at risk populations. Concerning antiviral distribution programs, curative programs appeared more cost-effective than preventive programs. Using reduction of morbidity as effectiveness criterion, the most cost-effective option was ‘implementation of new equipment ECMO’. Vaccination programs targeting the general population appeared more cost-effective than both vaccination programs of health professionals or at-risk populations. Curative antiviral programs appeared more cost-effective than preventive distribution programs, whatever the pandemic scenario.

Conclusions:

Intervention strategies against human influenza pandemics impose a substantial economic burden, suggesting a need to develop public-health cost-effectiveness assessments across countries.

J Infect Dis. 2019 May 3. pii: jiz201. doi: 10.1093/infdis/jiz201. [Epub ahead of print]

Birth Cohort Effects in Influenza Surveillance Data: Evidence that First Influenza Infection Affects Later Influenza-Associated Illness.

Budd AP, Beacham L, Smith CB, Garten RJ, Reed C, Kniss K, Mustaquim D, Ahmad FB, Cummings CN, Garg S, Levine MZ, Fry AM, Brammer L.

Abstract

Background:

The evolution of influenza A viruses results in birth cohorts that have different initial influenza virus exposures. Historically, A/H3 predominant seasons have been associated with more severe influenza-associated disease; however, since the 2009 pandemic there are suggestions that some birth cohorts experience more severe illness in A/H1 predominant seasons.

Methods:

U.S. influenza virologic, hospitalization and mortality surveillance data during 2000-2017 were analyzed for cohorts born between 1918 and 1989 that likely had different initial influenza virus exposures based on viruses circulating during early childhood. Relative risk/rate during H3 compared to H1 predominant seasons during pre-pandemic versus pandemic and later periods were calculated for each cohort.

Results:

During the pre-pandemic period, all cohorts had more influenza-associated disease during H3 predominant seasons than H1 predominant seasons. During the pandemic and later period, four cohorts had higher hospitalization and mortality rates during H1 predominant seasons than H3 predominant seasons.

Discussion:

Birth cohort differences in risk of influenza-associated disease by influenza A virus subtype can be seen in U.S. influenza surveillance data and differ between pre-pandemic and pandemic and later periods. As the population ages, the amount of influenza-associated disease may be greater in future H1 predominant seasons than H3 predominant seasons.

Published by Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America 2019. This work is written by (a) US Government employee(s) and is in the public domain in the US.

Int J Infect Dis. 2019 Apr 30. pii: S1201-9712(19)30194-8. doi: 10.1016/j.ijid.2019.04.023. [Epub ahead of print]

MF59-Adjuvanted Seasonal Trivalent Inactivated Influenza Vaccine: Safety and Immunogenicity in Young Children at Risk of Influenza Complications.

Patel SS, Bizjajeva S, Heijnen E, Oberye J.

Abstract

Objective:

To assess safety and immunogenicity of the MF59®-adjuvanted seasonal trivalent inactivated influenza vaccine (aIIV3; Fluad™) in children aged 6 months through 5 years who are at risk of influenza complications.

Methods:

A retrospective analysis was performed to examine unsolicited adverse events (AEs) in an integrated data set from 6 randomized clinical studies that compared aIIV3 with nonadjuvanted inactivated influenza vaccines (IIV3). The integrated safety set comprised of 10,784 children, of which 373 (3%) were at risk of influenza complications.

Results:

The at-risk safety population comprised 373 children 6 months through 5 years of age: 179 received aIIV3 and 194 received nonadjuvanted IIV3 (128 subjects received a licensed IIV3). The most important risk factors were include respiratory system illnesses (62% to 70%), or infectious and parasitic diseases (33% to 39%). During the treatment period, unsolicited AEs occurred in 54% of at-risk children and 55% of healthy children who received aIIV3; of those receiving licensed IIV3, 59% of at-risk and 62% of healthy subjects reported an unsolicited AE. The most common AEs were infections, including upper respiratory tract infection. Serious AEs (SAEs) were reported in <10% of at-risk subjects, and no vaccine-related SAEs were observed. In the immunogenicity subset (involving 103 participants from 1 study), geometric mean titers (GMTs) were approximately 2- to 3-fold higher with aIIV3 than with IIV3 for all 3 homologous strains (A/H1N1, A/H3N2, and B). Seroconversion rates were high for both aIIV3 (79% to 96%) and IIV3 (83% to 89%).

Conclusion:

In young children at risk of influenza complications, aIIV3 was well-tolerated and had a safety profile that was generally similar to that of nonadjuvanted IIV3. Similar to the not-at risk population, the immune response in at-risk subjects receiving aIIV3 was increased over those receiving IIV3, suggesting aIIV3 is a valuable option in young children at risk of influenza complications.

Copyright © 2019. Published by Elsevier Ltd.

Epidemics. 2019 Apr 18. pii: S1755-4365(18)30140-3. doi: 10.1016/j.epidem.2019.04.001. [Epub ahead of print]

Real-time prediction of influenza outbreaks in Belgium.

Miranda GHB, Baetens JM, Bossuyt N, Bruno OM, De Baets B.

Abstract

Seasonal influenza is a worldwide public health concern. Forecasting its dynamics can improve the management of public health regulations, resources and infrastructure, and eventually reduce mortality and the costs induced by influenza-related absenteism. In Belgium, a network of Sentinel General Practitioners (SGPs) is in place for the early detection of the seasonal influenza epidemic. This surveillance network reports the weekly incidence of influenza-like illness (ILI) cases, which makes it possible to detect the epidemic onset, as well as other characteristics of the epidemic season. In this paper, we present an approach for predicting the weekly ILI incidence in real-time by resorting to a dynamically calibrated compartmental model, which furthermore takes into account the dynamics of other influenza seasons. In order to validate the proposed approach, we used data collected by the Belgian SGPs for the influenza seasons 2010-2016. In spite of the great variability among different epidemic seasons, providing weekly predictions makes it possible to capture variations in the ILI incidence. The confidence region becomes more representative of the epidemic behavior as ILI data from more seasons become available. Since the SIR model is then calibrated dynamically every week, the predicted ILI curve gets rapidly tuned to the dynamics of the ongoing season. The results show that the proposed method can be used to characterize the overall behavior of an epidemic.

Copyright © 2019. Published by Elsevier B.V.

Vaccine. 2019 Apr 29. pii: S0264-410X(19)30525-0. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.04.051. [Epub ahead of print]

Impact of influenza vaccination on healthcare utilization – A systematic review.

Doyon-Plourde P, Fakih I, Tadount F, Fortin É, Quach C.

Abstract

Introduction:

Although a vaccine-preventable disease, influenza causes approximately 3-5 million cases of severe illness and about 290,000-650,000 deaths worldwide, which occur primarily among people 65 years and older. Nonetheless, prevention of influenza and its complications rely mainly on vaccination. We aimed to systematically evaluate influenza vaccine effectiveness at reducing healthcare utilization in older adults, defined as the reduction of outpatient visits, ILI and influenza hospitalizations, utilization of antibiotics and cardiovascular events by vaccination status during the influenza season.

Methods:

We searched MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Cochrane Library and considered any seasonal influenza vaccine, excluding the pandemic (2009-10 season) vaccine. Reviewers independently assessed data extraction and quality assessment.

Results:

Of the 8308 citations retrieved, 22 studies were included in the systematic review. Overall, two studies (9%) were deemed at moderate risk of bias, thirteen (59%) at serious risk of bias and seven (32%) at critical risk of bias. For outpatient visits, we found modest evidence of protection by the influenza vaccine. For all-cause hospitalization outcomes, we found a wide range of results, mostly deemed at serious risk of bias. The included studies suggested that the vaccine may protect older adults against influenza hospitalizations and cardiovascular events. No article meeting our inclusion criteria explored the use of antibiotics and ILI hospitalizations. The high heterogeneity between studies hindered the aggregation of data into a meta-analysis.

Conclusion:

The variability between studies prevented us from drawing a clear conclusion on the effectiveness of the influenza vaccine on healthcare utilization in older adults. Overall, the data suggests that the vaccine may result in a reduction of healthcare utilization in the older population. Further studies of higher quality are necessary.

Paediatr Child Health. 2018 Dec;23(8):565-566. doi: 10.1093/pch/pxy150. Epub 2018 Nov 19.

Vaccine recommendations for children and youth for the 2018/2019 influenza season.

Moore DL.

Abstract

The Canadian Paediatric Society continues to encourage annual influenza vaccination for all children and youth ≥6 months of age. Recommendations from the National Advisory Committee on Immunization (NACI) for the 2018/2019 influenza season are not substantially changed from those of last season. Quadrivalent vaccine, if available, is recommended for children 6 months to 17 years of age. Either inactivated influenza vaccine or live attenuated influenza vaccine may be used for children and youth 2 to 17 years of age who are not immunocompromised.

J Prev Med Hyg. 2019 Mar 29;60(1):E64-E67. doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2019.60.1.1205. eCollection 2019 Mar.

The Spanish Influenza Pandemic: a lesson from history 100 years after 1918.

Martini M, Gazzaniga V, Bragazzi NL, Barberis I.

Abstract

In Europe in 1918, influenza spread through Spain, France, Great Britain and Italy, causing havoc with military operations during the First World War. The influenza pandemic of 1918 killed more than 50 million people worldwide. In addition, its socioeconomic consequences were huge. «Spanish flu», as the infection was dubbed, hit different age-groups, displaying a so-called «W-trend», typically with two spikes in children and the elderly. However, healthy young adults were also affected. In order to avoid alarming the public, several local health authorities refused to reveal the numbers of people affected and deaths. Consequently, it was very difficult to assess the impact of the disease at the time. Although official communications issued by health authorities worldwide expressed certainty about the etiology of the infection, in laboratories it was not always possible to isolate the famous Pfeiffer’s bacillus, which was, at that time, deemed to be the cause of influenza. The first official preventive actions were implemented in August 1918; these included the obligatory notification of suspected cases and the surveillance of communities such as day-schools, boarding schools and barracks. Identifying suspected cases through surveillance, and voluntary and/or mandatory quarantine or isolation, enabled the spread of Spanish flu to be curbed. At that time, these public health measures were the only effective weapons against the disease, as no vaccines or antivirals were available. Virological and bacteriological analysis of preserved samples from infected soldiers and other young people who died during the pandemic period is a major step toward a better understanding of this pandemic and of how to prepare for future pandemics.

Nurs Clin North Am. 2019 Jun;54(2):227-243. doi: 10.1016/j.cnur.2019.02.009.

Seasonal Influenza (Flu).

Keilman LJ.

Abstract

Seasonal influenza, or flu, is an airborne respiratory virus that occurs every year in the fall to early spring in the United States. The virus is highly contagious and symptoms can run from mild to severe. In some populations (very young, individuals with chronic comorbid conditions, immunocompromised individuals of all ages, pregnant women, and frail older adults), the virus can lead to increased morbidity and mortality. In a majority of cases, seasonal influenza is preventable through safe and readily available vaccinations.

Can Commun Dis Rep. 2019 Jan 3;45(1):12-23. doi: 10.14745/ccdr.v45i01a02. eCollection 2019 Jan 3.

Effectiveness of hand hygiene practices in preventing influenza virus infection in the community setting: A systematic review.

Moncion K, Young K, Tunis M, Rempel S, Stirling R, Zhao L.

Background:

Hand hygiene is known to be an effective infection prevention and control measure in health care settings. However, the effectiveness of hand hygiene practices in preventing influenza infection and transmission in the community setting is not clear.

Objective:

To identify, review and synthesize available evidence on the effectiveness of hand hygiene in preventing laboratory-confirmed or possible influenza infection and transmission in the community setting.

Methods:

A systematic review protocol was established prior to conducting the review. Three electronic databases (MEDLINE, Embase and the Cochrane Library) were searched to identify relevant studies. Two reviewers independently screened the titles, abstracts and full-texts of studies retrieved from the database searches for potential eligibility. Data extraction and quality assessment of included studies were performed by a single reviewer and validated by a second reviewer. Included studies were synthesized and analyzed narratively.

Results:

A total of 16 studies were included for review. Studies were of low methodological quality and there was high variability in study design, setting, context and outcome measures. Nine studies evaluated the effectiveness of hand hygiene interventions or practices in preventing laboratory-confirmed or possible influenza infection in the community setting; six studies showed a significant difference, three studies did not. Seven studies assessed the effectiveness of hand hygiene practices in preventing laboratory-confirmed or possible influenza transmission in the community setting; two studies found a significant difference and five studies did not.

Conclusion:

The effectiveness of hand hygiene against influenza virus infection and transmission in the community setting is difficult to determine based on the available evidence. In light of its proven effectiveness in other settings, there is no compelling evidence to stop using good hand hygiene practice to reduce the risk of influenza infection and transmission in the community setting.

Neth J Med. 2019 Apr;77(3):109-115.

Implementation of point-of-care testing and a temporary influenza ward in a Dutch hospital.

Lankelma JM, Hermans MHA, Hazenberg EHLCM, Macken T, Dautzenberg PLJ, Koeijvoets KCMC, Jaspers JWH, van Gageldonk-Lafeber AB, Lutgens SPM.

Abstract

Background

The seasonal influenza epidemic poses a significant burden on hospitals, both in terms of capacity and costs. Beds that are occupied by isolated influenza patients result in hospitals temporary being closed to admissions and elective operations being cancelled. Improving hospital and emergency department (ED) patient flow during the influenza season could solve these problems. Microbiological point-of-care-testing (POCT) could reduce unnecessary patient isolation by providing a positive/negative result before admission, but has not yet broadly been implemented.

Methods:

A clinical pathway for patients with acute respiratory tract infection presenting at the ED was implemented, including a PCR-based POCT for influenza, operated by nurses and receptionists. In parallel, a temporary ward equipped with 15 beds for influenza-positive patients was established. In this retrospective observational study, we describe the results of implementing this pathway by comparison with the previous epidemic.

Results:

Clinical performance of the POCT within the clinical pathway was good with strongly decreased time from ED presentation to sample collection (194 vs 47 min) and time from sample collection to result (1094 vs 62 min). Hospital patient flow was improved by a decreased percentage of admitted influenza-positive patients (91% vs 73%) and shorter length of subsequent stay (median 5.86 vs 4.61 days) compared to the previous influenza epidemic. In addition, 430 patient-days of unnecessary isolation have been prevented within a time span of 18 weeks. Roughly estimated savings were almost 400,000 euros.

Conclusions

We recommend that hospitals explore possibilities for improving patient flow during an influenza epidemic.

Public Health. 2019 Mar 19;170:17-22. doi: 10.1016/j.puhe.2019.02.006. [Epub ahead of print]

Studying the influence of mass media and environmental factors on influenza virus transmission in the US Midwest.

Niakan Kalhori SR, Ghazisaeedi M, Azizi R, Naserpour A.

Abstract

Objectives:

Disease burden and high financial cost of seasonal influenza emphasize the importance of studying the epidemics transmission dynamics. Our aim in this article is to extend the Susceptible Exposed Infectious Recovered (SEIR) model, a well-studied classical compartmental epidemic model, by incorporating socio-environmental factors. Particularly, the potential influence of mass media function and absolute humidity are examined on the model simultaneously.

Study design:

The proposed model is fitted to Center for Disease Control and Prevention (CDC) influenza data of region five of the US for four outbreak seasons. Then, a full-performance comparison between the conventional and extended model is carried out.

Methods:

Implementing the mass media and climate factors into the classical epidemic models, e.g., Susceptible Infectious Recovered (SIR) and SEIR, is a promising and ongoing research field in the public health area. In this article, we particularly address the potential effect of mass media and absolute humidity to modify the SEIR model.

Results:

Computational simulations are carried out for both standard and extended models for four influenza seasons in CDC region five of the US. Moreover, the accuracy assessment is performed based on the following criteria: i) the root mean square error (RMSE); ii) the Akaike information criterion (AIC); iii) the outbreak peak time; and iv) the number of infected individuals at the peak time. Based on these criteria, the proposed model provided a better fit than a null model with smaller RMSE and AIC values for the last three study seasons. Specifically, RMSE values declined from 20 to 11.08 and from 26.87 to 19.15 for seasons 2010/11 and 2011/12, respectively; also, lower AIC values for these seasons indicate that the modified SEIR (referred to M-SEIR) model is a better-fitting model.

Conclusions

Parameter estimation techniques are important tools to determine the key parameters of the epidemic models. Based on our results, introducing the mass media and climate factors into the classic models will improve the model precision.

Copyright © 2019 The Royal Society for Public Health. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Am J Epidemiol. 2015 Aug 15;182(4):294-301. doi: 10.1093/aje/kwv054. Epub 2015 Jul 18.

Hospitalization Fatality Risk of Influenza A(H1N1)pdm09: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Wong JY, Kelly H, Cheung CM, Shiu EY, Wu P, Ni MY, Ip DK, Cowling BJ.

Abstract

During the 2009 influenza pandemic, uncertainty surrounding the severity of human infections with the influenza A(H1N1)pdm09 virus hindered the calibration of the early public health response. The case fatality risk was widely used to assess severity, but another underexplored and potentially more immediate measure is the hospitalization fatality risk (HFR), defined as the probability of death among H1N1pdm09 cases who required hospitalization for medical reasons. In this review, we searched for relevant studies published in MEDLINE (PubMed) and EMBASE between April 1, 2009, and January 9, 2014. Crude estimates of the HFR ranged from 0% to 52%, with higher estimates from tertiary-care referral hospitals in countries with a lower gross domestic product, but in wealthy countries the estimate was 1%-3% in all settings. Point estimates increased substantially with age and with lower gross domestic product. Early in the next pandemic, estimation of a standardized HFR may provide a picture of the severity of infection, particularly if it is presented in comparison with a similarly standardized HFR for seasonal influenza in the same setting.

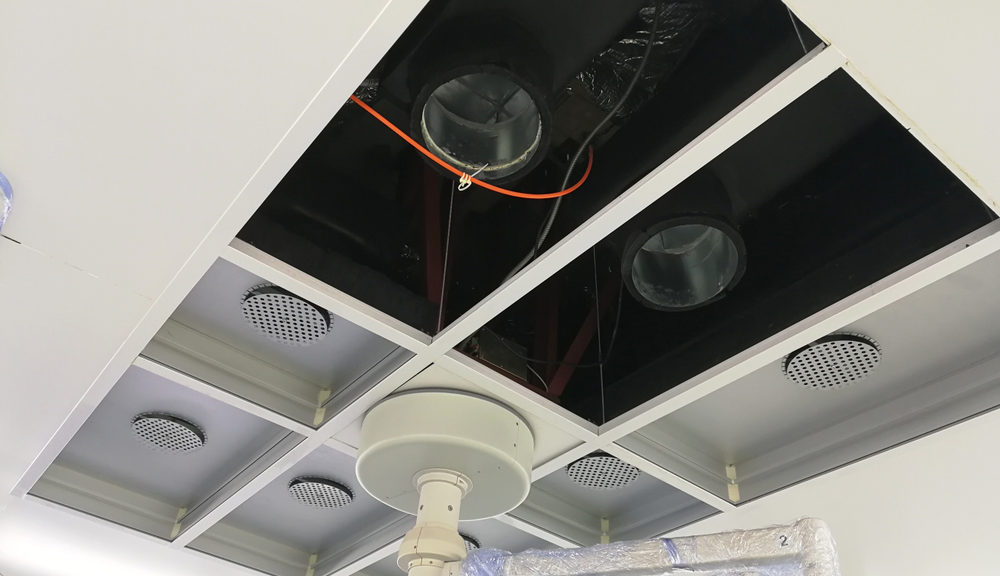

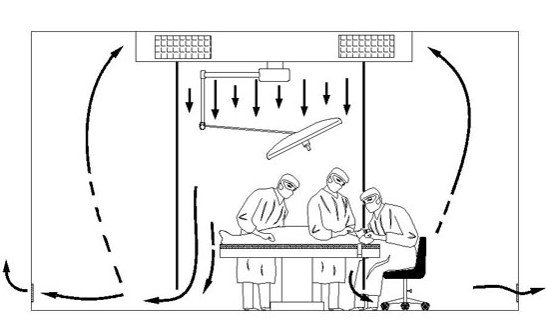

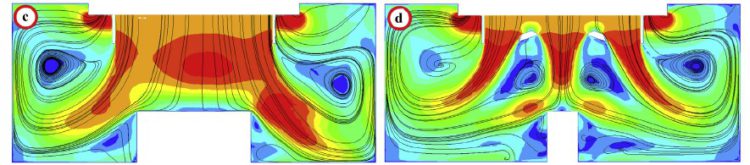

Am J Infect Control. 2016 May 2;44(5 Suppl):e91-e100. doi: 10.1016/j.ajic.2015.11.018.

Emerging infectious diseases: Focus on infection control issues for novel coronaviruses (Severe Acute Respiratory Syndrome-CoV and Middle East Respiratory Syndrome-CoV), hemorrhagic fever viruses (Lassa and Ebola), and highly pathogenic avian influenza viruses, A(H5N1) and A(H7N9).

Weber DJ, Rutala WA, Fischer WA, Kanamori H, Sickbert-Bennett EE.

Abstract

Over the past several decades, we have witnessed the emergence of many new infectious agents, some of which are major public threats. New and emerging infectious diseases which are both transmissible from patient-to-patient and virulent with a high mortality include novel coronaviruses (SARS-CoV, MERS-CV), hemorrhagic fever viruses (Lassa, Ebola), and highly pathogenic avian influenza A viruses, A(H5N1) and A(H7N9). All healthcare facilities need to have policies and plans in place for early identification of patients with a highly communicable diseases which are highly virulent, ability to immediately isolate such patients, and provide proper management (e.g., training and availability of personal protective equipment) to prevent transmission to healthcare personnel, other patients and visitors to the healthcare facility.

Am J Manag Care. 2015 Jul 1;21(7):e405-13.

Effectiveness and cost of influenza vaccine reminders for adults with asthma or chronic obstructive pulmonary disease.

Shoup JA, Madrid C, Koehler C, Lamb C, Ellis J, Ritzwoller DP, Daley MF.

Abstract

OBJECTIVES:

To assess the effectiveness and cost of interactive voice response (IVR) reminders for influenza vaccination compared with postcards, among adults with asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

STUDY DESIGN:

Pragmatic, 3-arm, randomized control trial.

METHODS:

The trial was conducted in an integrated healthcare organization during 2012 and 2013, using an existing IVR system. All adults aged 19 through 64 years with asthma or COPD (n = 12,285) were randomized to receive 1 of the following vaccination reminders: 1) postcard reminder only, 2) IVR reminder only, or 3) postcard plus IVR reminder. The primary outcome was influenza vaccination by October 31, 2012; the secondary outcomes were influenza vaccination by December 31, 2012, and by March 31, 2013.

RESULTS:

For subjects receiving an IVR call, 57% received a message on their answering machine; 27% answered the call; and 16% were not reached. Influenza vaccination rates were 29.5%, 31.1%, and 30.6% in the postcard-only, IVR-only, and postcard-plus-IVR study arms, respectively. After controlling for relevant covariates, IVR reminders were not significantly more or less effective than postcard reminders. Program costs were $0.78, $1.23, and $1.93 per subject for postcard-only, IVR-only, and postcard-plus-IVR reminders, respectively. Extrapolating costs to the entire population at the study site that typically receives influenza vaccination reminders (approximately 100,000 individuals), reminder costs would have been $0.55, $0.05, and $0.60 per subject for postcard-only, IVR-only, and postcard-plus-IVR reminders, respectively.

CONCLUSIONS:

IVR reminders are not more effective at promoting influenza vaccination than postcard reminders, but IVR reminders may be less expensive for large patient populations.

Am J Prev Med. 2015 Dec;49(6 Suppl 4):S355-63. doi: 10.1016/j.amepre.2015.09.012.

Prospects for Broadly Protective Influenza Vaccines.

Treanor JJ.

Abstract

The development of vaccines that could provide broad protection against antigenically variant influenza viruses has long been the ultimate prize in influenza research. Recent developments have pushed us closer to this goal, and such vaccines may now be within reach. This brief review outlines the current approaches to broadly protective vaccines, and the probable hurdles and roadblocks to achieving this goal.

Am J Prev Med. 2015 Apr;48(4):392-401. doi: 10.1016/j.amepre.2014.10.023.

Impacting delayed pediatric influenza vaccination: a randomized controlled trial of text message reminders.

Hofstetter AM, Vargas CY, Camargo S, Holleran S, Vawdrey DK, Kharbanda EO, Stockwell MS.

Abstract

BACKGROUND:

Influenza vaccination coverage is low, especially among low-income populations. Most doses are generally administered early in the influenza season, yet sustained vaccination efforts are crucial for achieving optimal coverage. The impact of text message influenza vaccination reminders was recently demonstrated in a low-income population. Little is known about their effect on children with delayed influenza vaccination or the most effective message type.

PURPOSE:

To determine the impact of educational plus interactive text message reminders on influenza vaccination of urban low-income children unvaccinated by late fall.

DESIGN:

Randomized controlled trial.

SETTING/PARTICIPANTS:

Parents of 5,462 children aged 6 months-17 years from four academically affiliated pediatric clinics who were unvaccinated by mid-November 2011.

INTERVENTION:

Eligible parents were stratified by their child’s age and pediatric clinic site and randomized using a 1:1:1 allocation to educational plus interactive text message reminders, educational-only text message reminders, or usual care. Using an immunization registry-linked text messaging system, parents of intervention children received up to seven weekly text message reminders. One of the messages sent to parents in the educational plus interactive text message arm allowed selection of more information about influenza and influenza vaccination.

MAIN OUTCOME MEASURES:

Influenza vaccination by March 31, 2012. Data were collected and analyzed between 2012 and 2014.

RESULTS:

Most children were publicly insured and Spanish speaking. Baseline demographics were similar between groups. More children of parents in the educational plus interactive text message arm were vaccinated (38.5%) versus those in the educational-only text message (35.3%; difference=3.3%, 95% CI=0.02%, 6.5%; relative risk ratio (RRR)=1.09, 95% CI=1.002, 1.19) and usual care (34.8%; difference=3.8%, 95% CI=0.6%, 7.0%; RRR=1.11, 95% CI=1.02-1.21) arms.

CONCLUSIONS:

Text message reminders with embedded educational information and options for interactivity have a small positive effect on influenza vaccination of urban, low-income, minority children who remain unvaccinated by late fall.

Am J Prev Med. 2014 Sep;47(3):330-40. doi: 10.1016/j.amepre.2014.05.035.

A systematic review of mandatory influenza vaccination in healthcare personnel.

Pitts SI, Maruthur NM, Millar KR, Perl TM, Segal J.

Abstract

CONTEXT:

Influenza is a major cause of patient morbidity. Mandatory influenza vaccination of healthcare personnel (HCP) is increasingly common yet has uncertain clinical impact. This study systematically examines published evidence of the benefits and harm of influenza vaccine mandates.

EVIDENCE ACQUISITION:

MEDLINE, Embase, the Cochrane Library, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Science Citation Index Expanded, and Conference Proceedings Citations Index were searched and analyzed in 2013. Studies must have assessed the effect of a requirement of influenza vaccination among HCP for continued employment or clinical practice. Studies were not limited by comparison group, outcome, language, or study design. Two reviewers independently abstracted data and assessed bias risk.

EVIDENCE SYNTHESIS:

Twelve observational studies were included in the study from 778 citations. Following implementation of a vaccine mandate, vaccination rates increased in all eight studies reporting this outcome, exceeding 94%. Three studies documented increased vaccination rates in hospitals with mandates compared to those without (p<0.001 for all comparisons). Two single-institution studies reported limited, inconclusive results on absenteeism among HCP. No studies reported on clinical outcomes among patients. Medical and religious exemptions and terminations or voluntary resignations were rare.

CONCLUSIONS:

Evidence from observational studies suggests that a vaccine mandate increases vaccination rates, but evidence on clinical outcomes is lacking. Although challenging, large healthcare employers planning to implement a mandate should develop a strategy to evaluate HCP and patient outcomes. Further studies documenting the impact of HCP influenza vaccination on clinical outcomes would inform decisions on the use of mandatory vaccine policies in HCP.

Clin Lab Med. 2014 Jun;34(2):409-30. doi: 10.1016/j.cll.2014.02.011. Epub 2014 Apr 13.

Emerging respiratory viruses other than influenza.

Dunn JJ, Miller MB.

Abstract

Non-influenza respiratory virus infections are common worldwide and contribute to morbidity and mortality in all age groups. The recently identified Middle East respiratory syndrome coronavirus has been associated with rapidly progressive pneumonia and high mortality rate. Adenovirus 14 has been increasingly recognized in severe acute respiratory illness in both military and civilian individuals. Rhinovirus C and human bocavirus type 1 have been commonly detected in infants and young children with respiratory tract infection and studies have shown a positive correlation between respiratory illness and high viral loads, mono-infection, viremia, and/or serologically-confirmed primary infection.

J Clin Nurs. 2016 Oct;25(19-20):2730-44. doi: 10.1111/jocn.13243. Epub 2016 May 21.

Nurses’ knowledge, attitudes and practices regarding influenza vaccination: an integrative review.

Smith S, Sim J, Halcomb E.

Abstract

AIMS AND OBJECTIVES:

To critically analyse the literature describing nurses’ knowledge, attitudes and practices regarding influenza vaccination.

BACKGROUND:

Influenza is a serious illness that has significant impacts on productivity, health outcomes and healthcare costs. Despite the recommendations for nurses to be vaccinated annually against influenza, the vaccination rates remain suboptimal.

DESIGN:

Integrative literature review.

METHODS:

An integrative review was conducted as described by Whittemore and Knafl (2005). A search of CINAHL, Cochrane Library, ProQuest Central, ClinicalKey, ScienceDirect, Wiley Online Library, and Informit was undertaken to identify relevant papers. Given the heterogeneity of included studies, a narrative approach was used to analyse the data.

RESULTS:

There was limited research available on this topic area, with only 10 papers identified as meeting the inclusion criteria. Five themes were identified: the relationship between knowledge and influenza vaccination, perception of risk, motivators for influenza vaccination, barriers to influenza vaccination and impact of demographics on vaccination.

CONCLUSIONS:

Despite the evidence for the protective effects of influenza vaccination, rates of vaccination among nurses remain sub-optimal. Nurses’ influenza vaccination practices likely relate to their level of knowledge and perception of risk; the greater nurses’ knowledge regarding influenza and influenza vaccination the higher their perception of risk and the more likely they are to be vaccinated. This also translates to the advice that they give patients with vaccinated nurses more inclined to recommend vaccination than those unvaccinated.

RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE:

The practices of nurses related to influenza vaccination may translate to the advice that they give their patients. Understanding the knowledge levels, practices and attitudes of nurses can assist in developing strategies to enhance education of nurses.

J Hosp Infect. 2016 Oct;94(2):133-42. doi: 10.1016/j.jhin.2016.07.003. Epub 2016 Jul 18.

Increasing the coverage of influenza vaccination in healthcare workers: review of challenges and solutions.

To KW, Lai A, Lee KC, Koh D, Lee SS.

Abstract

Seasonal influenza vaccine uptake rate of healthcare workers (HCWs) varies widely from <5% to >90% worldwide. Perception of vaccine efficacy and side-effects are conventional factors affecting the uptake rates. These factors may operate on a personal and social level, impacting the attitudes and behaviours of HCWs. Vaccination rates were also under the influence of the occurrence of other non-seasonal influenza pandemics such as avian influenza. Different strategies have been implemented to improve vaccine uptake, with important ones including the enforcement of the local authority’s recommendations, promulgation of practice guidelines, and mandatory vaccination polices. Practised in some regions in North America, mandatory policies have led to higher vaccination rate, but are not problem-free. The effects of conventional educational programmes and campaigns are in general of modest impact only. Availability of convenient vaccination facilities, such as mobile vaccination cart, and role models of senior HCWs receiving vaccination are among some strategies which have been observed to improve vaccination uptake rate. A multi-faceted approach is thus necessary to persuade HCWs to participate in a vaccination programme, especially in areas with low uptake rate.

J Hosp Infect. 2016 Mar;92(3):235-50. doi: 10.1016/j.jhin.2015.08.027. Epub 2015 Oct 3.

Transmission of SARS and MERS coronaviruses and influenza virus in healthcare settings: the possible role of dry surface contamination.

Otter JA, Donskey C, Yezli S, Douthwaite S, Goldenberg SD, Weber DJ.

Abstract

Viruses with pandemic potential including H1N1, H5N1, and H5N7 influenza viruses, and severe acute respiratory syndrome (SARS)/Middle East respiratory syndrome (MERS) coronaviruses (CoV) have emerged in recent years. SARS-CoV, MERS-CoV, and influenza virus can survive on surfaces for extended periods, sometimes up to months. Factors influencing the survival of these viruses on surfaces include: strain variation, titre, surface type, suspending medium, mode of deposition, temperature and relative humidity, and the method used to determine the viability of the virus. Environmental sampling has identified contamination in field-settings with SARS-CoV and influenza virus, although the frequent use of molecular detection methods may not necessarily represent the presence of viable virus. The importance of indirect contact transmission (involving contamination of inanimate surfaces) is uncertain compared with other transmission routes, principally direct contact transmission (independent of surface contamination), droplet, and airborne routes. However, influenza virus and SARS-CoV may be shed into the environment and be transferred from environmental surfaces to hands of patients and healthcare providers. Emerging data suggest that MERS-CoV also shares these properties. Once contaminated from the environment, hands can then initiate self-inoculation of mucous membranes of the nose, eyes or mouth. Mathematical and animal models, and intervention studies suggest that contact transmission is the most important route in some scenarios. Infection prevention and control implications include the need for hand hygiene and personal protective equipment to minimize self-contamination and to protect against inoculation of mucosal surfaces and the respiratory tract, and enhanced surface cleaning and disinfection in healthcare settings.

J Hosp Infect. 2015 Apr;89(4):314-8. doi: 10.1016/j.jhin.2014.12.017. Epub 2015 Jan 24.

Rapid bedside tests for diagnosis, management, and prevention of nosocomial influenza.

Bouscambert M, Valette M, Lina B.

Abstract

Like other respiratory viruses, influenza is responsible for devastating nosocomial epidemics in nursing homes as well as in conventional wards and emergency departments. Patients, healthcare workers, and visitors may be the source of nosocomial influenza. Despite their limited sensitivity, rapid diagnostic tests for influenza can be of real value; they enable early introduction of measures to prevent spread and early specific antiviral treatment of cases. However, these tests cannot detect oseltamivir resistance, susceptibility testing being carried out only in specialist laboratories. Although resistance is rare, it can emerge during treatment, especially of very young children or immunocompromised patients. In the latter, the shedding of resistant influenza virus can last several weeks. Sporadic instances of nosocomial transmission among immunocompromised patients have been reported. The limitations of bedside tests for influenza make them unsuitable for use as stand-alone diagnostic tools. However, their limitations do not preclude their use for detection and subsequent management of nosocomial influenza, for which they are rapid, easy, and cost-effective. Recent developments in these tests look promising, offering prospects of increased sensitivity, increased specificity, and screening for antiviral susceptibility.

American Journal of Infection Control, Volume 46, Issue 11, November 2018, Pages 1311-1314

Hand hygiene adherence in relation to influenza season during 6 consecutive years

Rosamaria Fulchini, Philipp Kohler, Christian R. Kahlert, Werner C. Albrich, Matthias Schlegel

Hand hygiene (HH) is the single most important measure in reducing the burden of healthcare-acquired infections. Based on 12,740 HH opportunities observed during 6 consecutive years at our tertiary care center, HH adherence among healthcare workers (HCWs) was significantly better during influenza season compared to non-influenza periods, after controlling for important covariables (odds ratio = 1.17, 95% confidence interval 1.05-1.30). This finding suggests that HH awareness is increased during influenza periods, which could have implications for HCW education.

American Journal of Infection Control, Volume 46, Issue 11, November 2018, Pages 1278-1283

Influenza vaccine coverage and predictive factors associated with influenza vaccine uptake among pediatric patients

Celeste L. Y. Ewig, Ka Ming Tang, Ting Fan Leung, Joyce H. S. You

Background

Despite recommendations from health care authorities, reports of severe influenza occur yearly among unvaccinated infants and children.

Objectives

This study investigated influenza vaccine coverage and predictive factors for vaccination status among pediatric patients during the 2016-2017 winter influenza season.

Methods

A cross-sectional survey was conducted among parents of our study population identified through a major pediatric outpatient clinic in Hong Kong. Parents with a child aged 6 months to 17 years were invited to complete a questionnaire that assessed the current influenza vaccine status of the child and the parents’ understanding and beliefs regarding influenza and its vaccine. A backward logistic regression was conducted to determine predictive factors and adjusted odds ratios associated with influenza vaccine uptake.

Results

Our study included 348 parents and 405 pediatric patients. Of these, 142 pediatric patients (35.1%) received full vaccination. Predictive factors associated with the child’s positive influenza vaccine status include a “very good” parental understanding of influenza and its vaccine (adjusted odds ratio, 6.7; 95% confidence interval, 2.1-21.5), a child with chronic medical condition and a “high” cue to action (adjusted odds ratio, 5.7; 95% confidence interval, 2.8-11.6), and a “high” perceived susceptibility toward influenza (adjusted odds ratio, 4.8; 95% confidence interval, 2.1-10.8).

Conclusions

This study reflects the low influenza vaccine coverage among pediatric patients. Interventions focusing on parental knowledge and understanding of influenza and its vaccine may improve future vaccine uptake among the pediatric population.

American Journal of Infection Control, Volume 44, Issue 10, 1October 2016, Pages 1084-1088

Reasons for influenza vaccination underutilization: A case-control study

Scott S. Field

Background

Influenza vaccines are underused.

Methods

Most (131/140) patients from a pediatric practice who were tested for influenza in the 2012-2013 season were enrolled. Medical records plus questionnaires determined vaccine and past disease histories and influenza vaccine attitudes. Influenza-negative tested cases (n = 65) and negative controls (n = 110) closely age-matched to 55 test-positive cases were compared with influenza-positive cases (n = 66) regarding prior influenza, vaccine efficacy, and limited vaccine season conflicting with birth dates and preventative visit timing to determine possible validity of reasons given for underutilization.

Results

The most common parental reason for not vaccinating was lack of perceived need. History of previous influenza was significantly (P < .0001) associated with disease. Live attenuated vaccine rates were greater in controls than in influenza patients for ages 2-18 years (P < .005) and for ages 6-18 years (P < .0001), whereas injectable vaccine rates were not (P = .30 and P = .60, respectively). Most positive cases (59%) and controls (89%) had no prior influenza.

Conclusions

Prior influenza disease may be a risk factor for infection that could influence vaccination benefit. Live attenuated influenza vaccine outperformed trivalent inactivated influenza vaccine. Limited disease experience in individuals with low influenza vaccination rates, along with vaccine efficacy limitations, lends validity to some underutilization.

American Journal of Infection Control, Volume 44, Issue 3, 1 March 2016, Pages 361-362

Barriers of influenza vaccination in health care personnel in France

Zoher Kadi, Mohamed-Lamine Atif, Annie Brenet, Sylvain Izoard, Pascal Astagneau

To identify barriers against influenza vaccination of health care personnel in Northern France, a cross-sectional study was conducted in health care facilities. A total of 3,213 questionnaires from 67 health care facilities were completed. In multivariate analysis using a logistic model, influenza vaccine coverage in health care personnel was significantly associated with level of knowledge about influenza disease and vaccine

American Journal of Infection Control, Volume 45, Issue 11, 1 November 2017, Pages 1243-1248

Workplace interventions associated with influenza vaccination coverage among health care personnel in ambulatory care settings during the 2013-2014 and 2014-2015 influenza seasons

Xin Yue, Carla Black, Sarah Ball, Sara Donahue, Stacie Greby

Background

Vaccination of health care personnel (HCP) can reduce influenza-related morbidity and mortality among HCP and their patients. This study investigated workplace policies associated with influenza vaccination among HCP who work in ambulatory care settings without influenza vaccination requirements.

Methods

Data were obtained from online surveys conducted during April 2014 and April 2015 among nonprobability samples of HCP recruited from 2 preexisting national opt-in Internet panels. Respondents were asked about their vaccination status and workplace policies and interventions related to vaccination. Logistic regression models were used to assess the independent associations between each workplace intervention and influenza vaccination while controlling for occupation, age, and race or ethnicity.

Results

Among HCP working in ambulatory care settings without a vaccination requirement (n = 866), 65.7% reported receiving influenza vaccination for the previous influenza season. Increased vaccination coverage was independently associated with free onsite vaccination for 1 day (prevalence ratio [PR], 1.38; 95% confidence interval [CI], 1.07-1.78 or >1 day PR, 1.58; 95% CI, 1.29-1.94) and employers sending personal vaccination reminders (PR, 1.20; 95% CI, 0.99-1.46). Age ≥65 years (PR, 1.30; 95% CI, 1.07-1.56) and working as a clinical professional (PR, 1.26; 95% CI, 1.06-1.50) or clinical nonprofessional (PR, 1.28; 95% CI, 1.03-1.60) were also associated with higher coverage. Vaccination coverage increased with increasing numbers of workplace interventions.

Conclusions

Implementing workplace vaccination interventions in ambulatory care settings, including free onsite influenza vaccination that is actively promoted, could help increase influenza vaccination among HCP.

American Journal of Infection Control, Volume 45, Issue 6, 1 June 2017, Pages 635-641

Stepwise intervention including 1-on-1 counseling is highly effective in increasing influenza vaccination among health care workers

Younghee Jung, Mihye Kwon, Jeongmi Song

Background

The influenza vaccination rate among health care workers (HCWs) remains suboptimal. We attempted to increase vaccine uptake in HCWs by nonmandatory measures, including 1-on-1 counseling.

Methods

In 2015 we used a stepwise approach including (1) text messaging on the last day of the vaccination period, (2) extending the vaccination period by 3 days, (3) education for the low uptake group, and (4) 1-on-1 counseling for unvaccinated HCWs after the 3 interventions.

Results

There were 1,433 HCWs included. By the end of the initial 3 days, the uptake rate was 80.0% (1,146/1,433). During an extension for a further 3 days, 33 additional HCWs received the vaccine. One month after starting the vaccination, 90.1% (1,291/1,433) of the HCWs were vaccinated, but this included only 76.1% (210/276) of the doctors (lowest among HCWs). After 3 educational presentations targeted at the unvaccinated doctors, no additional individuals were vaccinated in the following 2 weeks. After 1-on-1 counseling for unvaccinated HCWs, the overall vaccination rate increased to 94.7% (1,357/1,433) in 2015, higher than in the previous year (82.5%, P < .001). Of the unvaccinated doctors, 63.2% (43/68) were vaccinated, therefore achieving 92.4% (255/276) compliance, higher than the 56.5% in the previous year (152/269, P < .001).

Conclusions

Stepwise intervention including 1-on-1 counseling is effective in increasing influenza vaccination rates among HCWs.

American Journal of Infection Control, Volume 45, Issue 11, 1 November 2017, Pages 1249-1253

Outbreaks of health care–associated influenza-like illness in France: Impact of electronic notification

Elodie Munier-Marion, Thomas Bénet, Cédric Dananché, Sophan Soing-Altach, Philippe Vanhems

Background

Mandatory notification of health care–associated (HA) infections, including influenza-like illness (ILI) outbreaks, has been implemented in France since 2001. In 2012, the system moved to online electronic notification of HA infections (e-SIN). The objectives of this study are to describe ILI outbreak notifications to Santé publique France (SPF), the French national public health agency, and to evaluate the impact of notification dematerialization.

Methods

All notifications of HA ILI outbreaks between July 2001 and June 2015 were included. Notifications before and after e-SIN implementation were compared regarding notification delay and information exhaustiveness.

Results

Overall, 506 HA ILI outbreaks were reported, accounting for 7,861 patients and health care professionals. Median delay between occurrence of the first case and notification was, respectively, 32 and 13 days before and after e-SIN utilization (P < .001). Information exhaustiveness was improved by electronic notification regarding HA status (8.5% of missing data before and 2.3% after e-SIN, P = .003), hypotheses of cause (25.4% of missing data before vs 8.0% after e-SIN, P < .001), and level of event control (23.7% of missing data before vs 7.5% after e-SIN, P < .001).

Conclusions

HA influenza notifications, including HA ILI or influenza, to health authorities are essential to guide decisional instances and health care practices. Electronic notifications have improved the timeliness and quality of information transmitted.

Journal of Hospital Infection, Volume 94, Issue 2, October 2016, Pages 133-142

Increasing the coverage of influenza vaccination in healthcare workers: review of challenges and solutions

K. W. To, A. Lai, K. C. K. Lee, D. Koh, S. S. Lee

Summary

Seasonal influenza vaccine uptake rate of healthcare workers (HCWs) varies widely from <5% to >90% worldwide. Perception of vaccine efficacy and side-effects are conventional factors affecting the uptake rates. These factors may operate on a personal and social level, impacting the attitudes and behaviours of HCWs. Vaccination rates were also under the influence of the occurrence of other non-seasonal influenza pandemics such as avian influenza. Different strategies have been implemented to improve vaccine uptake, with important ones including the enforcement of the local authority’s recommendations, promulgation of practice guidelines, and mandatory vaccination polices. Practised in some regions in North America, mandatory policies have led to higher vaccination rate, but are not problem-free. The effects of conventional educational programmes and campaigns are in general of modest impact only. Availability of convenient vaccination facilities, such as mobile vaccination cart, and role models of senior HCWs receiving vaccination are among some strategies which have been observed to improve vaccination uptake rate. A multi-faceted approach is thus necessary to persuade HCWs to participate in a vaccination programme, especially in areas with low uptake rate.

Journal of Hospital Infection, Volume 79, Issue 4, December 2011, Pages 279-286

Effectiveness of seasonal influenza vaccination in healthcare workers: a systematic review

A. N. M. Ng, C. K. Y. Lai

Summary

Vaccination is considered a key measure to protect vulnerable groups against influenza infection. The objectives of this review are to determine the effect of influenza vaccinations in reducing laboratory-confirmed influenza infections, influenza-like illnesses (ILIs), working days lost among vaccinated HCWs, and associated adverse effects after vaccination. Twenty-two healthcare-related databases and internet resources, as well as reference lists, and the bibliographies of all of the retrieved articles were examined. All randomized controlled trials (RCTs) comparing the effectiveness of any kind of influenza vaccine among all groups of HCWs with a placebo/vaccine other than the influenza vaccine/no intervention were included in the review. Only three RCTs matched the inclusion criteria. There is a limited amount of evidence suggesting that receiving influenza vaccination reduces laboratory-confirmed influenza infections in HCWs. No evidence can be found of influenza vaccinations significantly reducing the incidence of influenza, number of ILI episodes, days with ILI symptoms, or amount of sick leave taken among vaccinated HCWs. There is insufficient data to assess the adverse effects after vaccination. There is no definitive conclusion on the effectiveness of influenza vaccinations in HCWs because of the limited number of related trials. Further research is necessary to evaluate whether annual vaccination is a key measure to protect HCWs against influenza infection and thus increase their confidence in the vaccine. In the mean time, the direction of promoting influenza vaccination to HCWs can be shifted from staff protection to patient protection, with accurate information to address concerns and misconceptions.

Introduction

Introduction