Introduction

L’hygiène des mains est la mesure de prévention la plus importante pour éviter de transmettre des microorganismes d’un patient à l’autre [1].

L’hôpital Onze-Lieve-Vrouw (OLV) d’Alost-Asse-Ninove accorde beaucoup d’attention à la promotion de l’hygiène des mains, notamment en participant aux campagnes nationales pour l’hygiène des mains dans l’ensemble de l’établissement depuis 2005. Ces campagnes se concentrent principalement sur l’hygiène des mains des prestataires de soins. Du coup, l’hygiène des mains des patients eux-mêmes a été quelque peu oubliée ces dernières années. Il ressort pourtant de la littérature qu’une bonne hygiène des mains des patients hospitalisés contribue véritablement à faire baisser le degré de colonisation et d’infection [2,3]. De plus, l’implication active des patients dans les soins en général – et dans l’hygiène des mains en particulier -, est considérée comme faisant partie intégrante d’une prestation de soins de qualité et sécuritaire pour le patient [4].

Afin de mettre au point une brochure d’information à l’adresse des patients de notre hôpital au sujet de l’hygiène des mains, nous avons voulu évaluer leurs connaissances, leur attitude et leur expérience en matière d’hygiène des mains dans notre hôpital.

Méthode

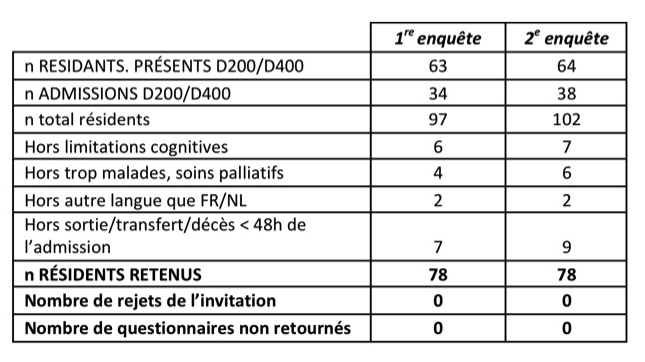

Dans le cadre d’un travail de fin d’étude de bachelor en infirmerie [5], un questionnaire a été soumis, fin 2014, aux patients admis dans trois unités différentes (chacune comptant 30 lits) de l’hôpital OLV d’Alost, à savoir 2 unités de cardiologie et 1 unité de chirurgie cardiovasculaire. Chaque unité a été visitée par un enquêteur durant une journée.

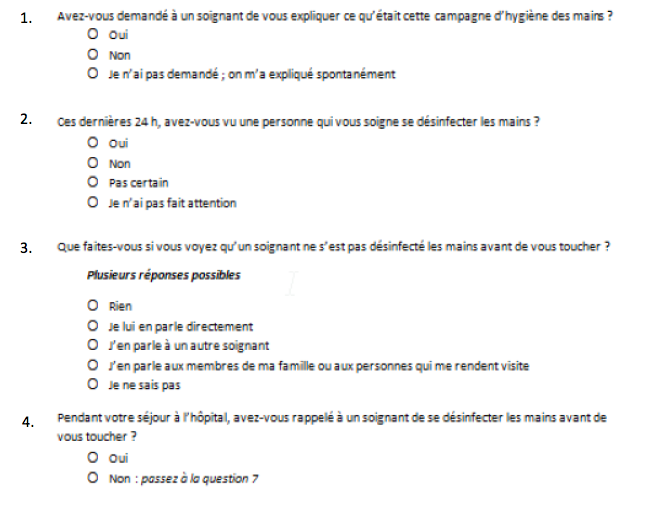

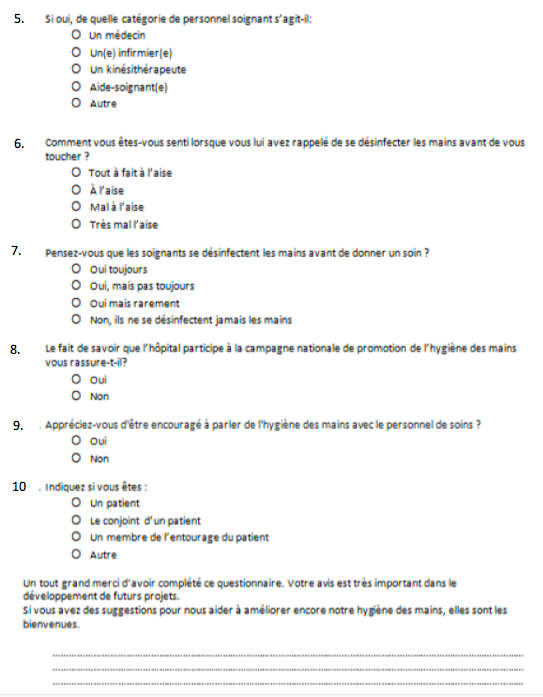

Le questionnaire a été approuvé par le comité d’éthique de l’hôpital OLV et se composait de 9 questions (voir annexe 1). Ces questions visaient à évaluer les connaissances, l’attitude et l’expérience des patients en matière d’hygiène des mains. Elles portaient sur l’hygiène des mains des patients eux-mêmes, mais aussi des prestataires de soins et des visites.

L’enquête a été expliquée verbalement aux patients et soumise ensuite à leur accord écrit (informed consent). Les patients ont rempli le questionnaire seuls, tout en ayant l’opportunité de demander des éclaircissements. Si le patient n’était pas physiquement apte à le faire, un enquêteur lui posait les questions verbalement et notait les réponses.

Les données ont été traitées en Microsoft Excel. Le calcul de la valeur statistique (p<0,05) de l’application rapportée d’ l’hygiène des mains aux différentes indications à l’hôpital c. à domicile a été effectué à l’aide du test du χ².

Résultats

L’échantillonnage potentiel se composait d’un maximum de 90 patients (3 x 30 lits). Faute d’occupation maximale (n=7) et comme tous les patients n’étaient pas dans leur chambre au moment de l’enquête (n=13), 70 patients au total ont été invités à participer à l’étude. Soixante patients ont rendu un questionnaire rempli, ce qui donne un taux de réponse de 86%. Deux patients ont refusé de participer à l’enquête et 8 patients n’étaient pas en état, d’un point de vue cognitif, de répondre aux questions.

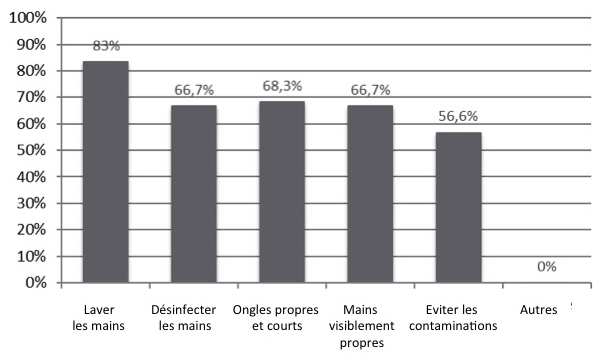

Question 1 : A quoi le terme « hygiène des mains » vous fait-il penser ?

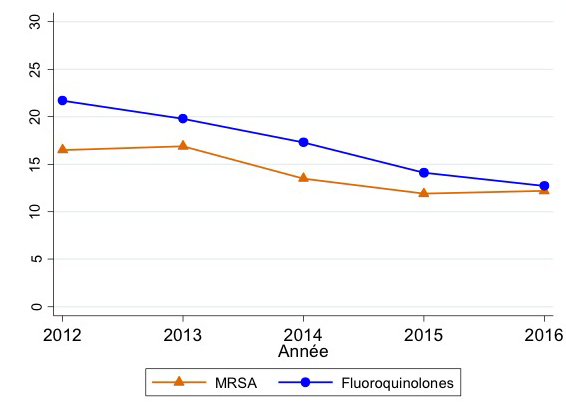

Plusieurs réponses pouvaient être cochées pour cette question. Parmi les patients interrogés, 83,3% (n=50) y ont associé le lavage des mains et 68,3% (n=41) des ongles propres et coupés courts. Les choix « des mains visiblement propres » et « la désinfection des mains » ont été cochés par 66,7% (n=40) des patients. Un peu plus de la moitié (56,6%, n=34) d’entre eux ont associé l’hygiène des mains à la prévention des contaminations. Personne n’a recouru à la possibilité d’ajouter quelque chose en cochant « autre ».

Figure 1: Nombre relatif de réponses par catégorie à la question 1, questionnaire de patients hygiène des mains 2014, Hôpital OLV Alost.

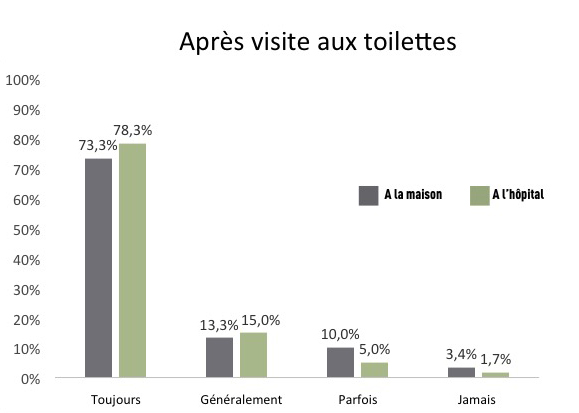

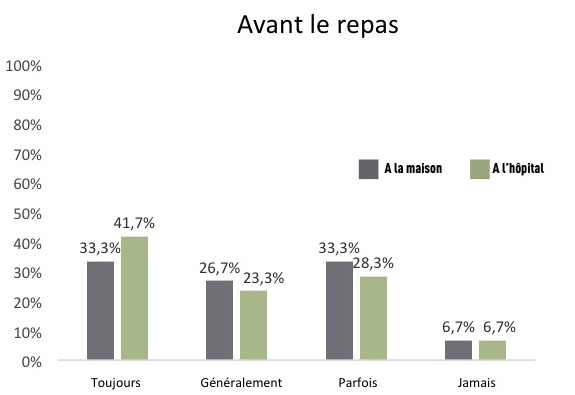

Question 2 : Quand vous lavez-vous les mains à la maison et à l’hôpital ?

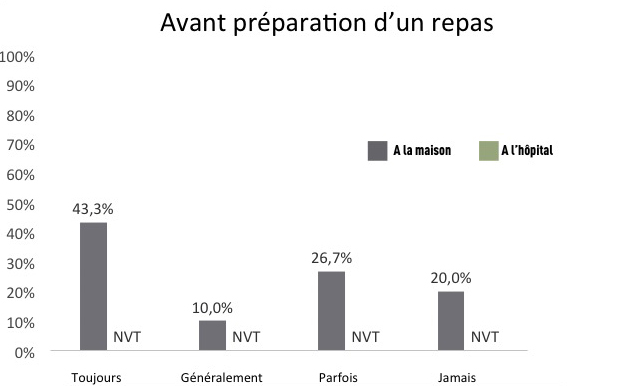

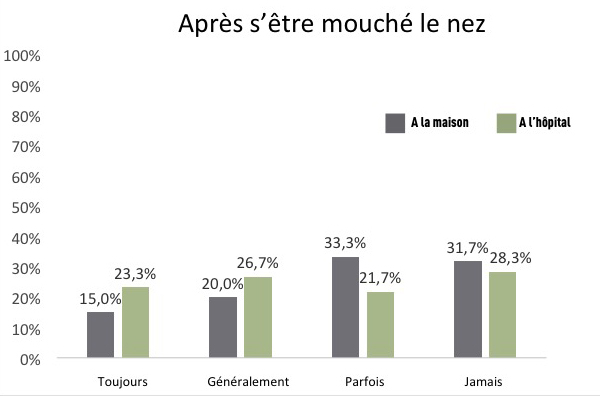

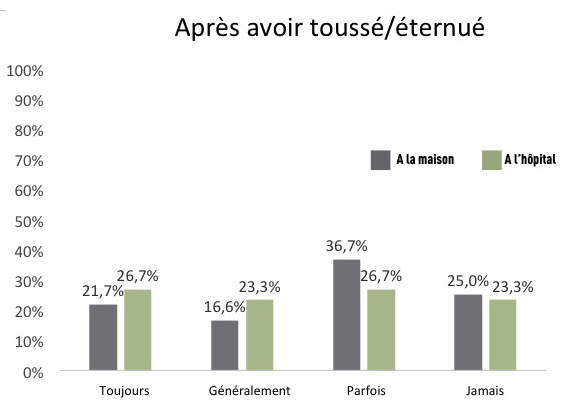

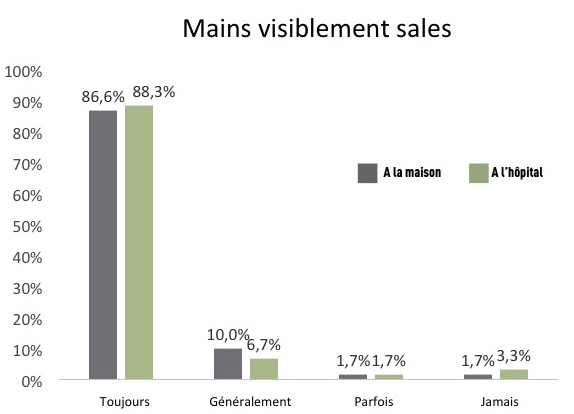

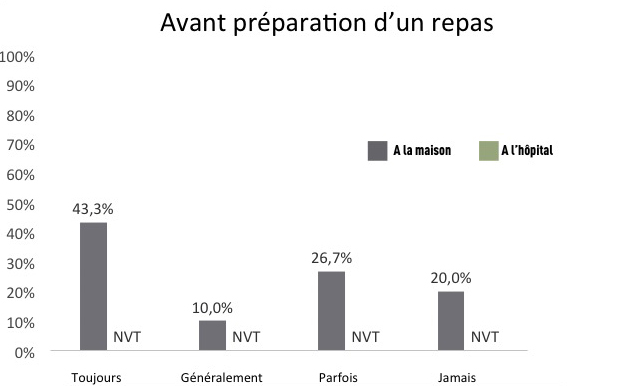

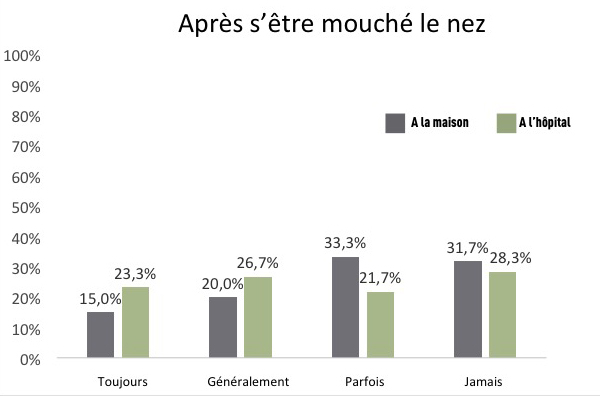

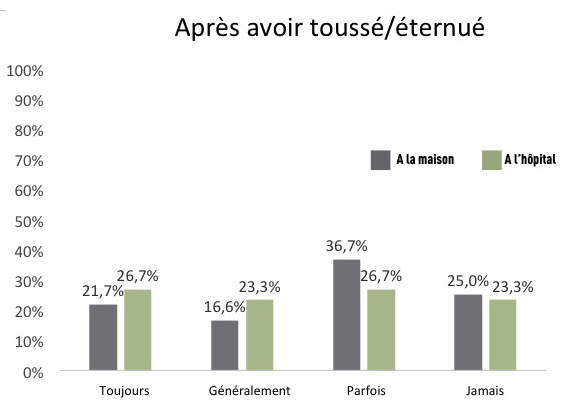

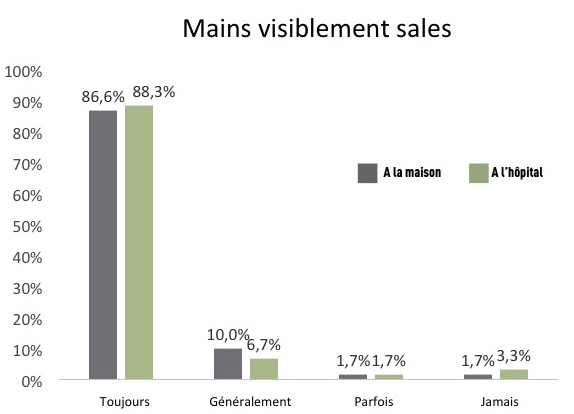

De manière générale, on ne constate pas de différence significative (p>0,05) entre la fréquence rapportée de lavage des mains à la maison et à l’hôpital pour les indications « après un passage aux toilettes », « avant de manger », « avant de préparer le repas », « après s’être mouché le nez », « après avoir toussé ou éternué » et « en présence de mains visiblement sales » (voir graphiques 2a à 2f inclus).

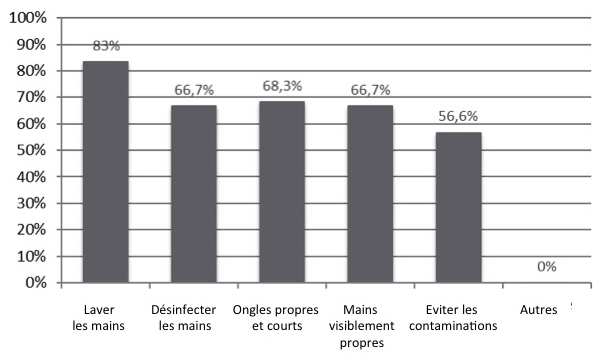

Parmi les 6 indications d’hygiène des mains proposées, ce sont celles de se laver les mains « après une visite aux toilettes » et « en présence de mains visiblement sales » qui obtiennent le meilleur score (p<0,001). Ainsi, le lavage des mains après une visite aux toilettes est une habitude ancrée chez 73,3% des patients interrogés à la maison, 78,3% à l’hôpital (voir graphique 2a). Des mains visiblement sales sont toujours lavées, à domicile par 86,6% des patients interrogés et à l’hôpital par 88,3% (voir graphique 2f).

Sur les 6 indications d’hygiène des mains proposées, le lavage des mains après s’être mouché/avoir éternué remporte le moins bon score (p<0,05) : seuls 15% des patients interrogés affirment toujours se laver les mains après s’être mouché, et 21,7% après avoir toussé/éternué. Lorsqu’ils sont à l’hôpital, 23,3% des patients interrogés affirment toujours se laver les mains après s’être mouché le nez et 26,7% après avoir toussé/éternué (voir graphiques 2d et 2e).

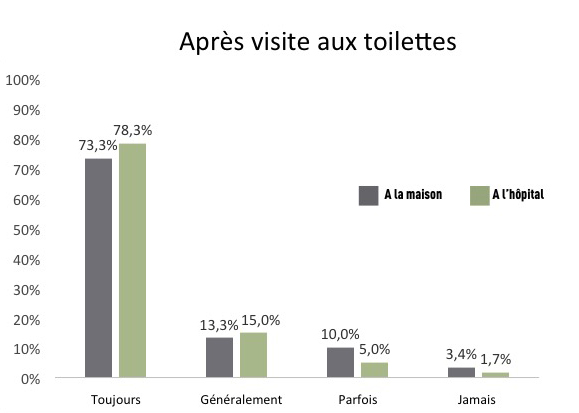

En ce qui concerne l’hygiène des mains dans un contexte alimentaire, 43,3% des patients interrogés affirment toujours se laver les mains chez eux avant de préparer le repas et 33,3% avant de manger. En milieu hospitalier, ils sont 41,7% à assurer qu’ils se lavent toujours les mains avant de manger (voir graphiques 2b et 2c).

Cinq patients interrogés ont également complété les indications de lavage des mains à domicile suivantes : « après le ménage » (toujours, n=1), « après un travail salissant » (toujours, n=1), « après avoir jardiné » (toujours, n=2) et « après avoir changé la couche d’un bébé » (parfois, n=1).

Figure 2a : Fréquence rapportée de lavage des mains après visite aux toilettes, à domicile c. à l’hôpital (n=60), questionnaire sur l’hygiène des mains 2014 adressé aux patients de l’hôpital OLV d’Alost.

Figure 2b : Fréquence rapportée de lavage des mains avant le repas, à domicile c. à l’hôpital (n=60), questionnaire sur l’hygiène des mains 2014 adressé aux patients de l’hôpital OLV d’Alost.

Figure 2c : Fréquence rapportée de lavage des mains avant préparation du repas à domicile (n=60), questionnaire sur l’hygiène des mains 2014 adressé aux patients de l’hôpital OLV d’Alost.

NA = Non applicable

Figure 2d : Fréquence rapportée de lavage des mains après s’être mouché le nez, à domicile c. à l’hôpital (n=60), questionnaire sur l’hygiène des mains 2014 adressé aux patients de l’hôpital OLV d’Alost.

Figure 2e : Fréquence rapportée de lavage des mains après avoir toussé ou éternué, à domicile c. à l’hôpital (n=60), questionnaire sur l’hygiène des mains 2014 adressé aux patients de l’hôpital OLV d’Alost.

Figure 2f : Fréquence rapportée de lavage des mains lorsqu’elles sont visiblement sales, à domicile c. à l’hôpital (n=60), questionnaire sur l’hygiène des mains 2014 adressé aux patients de l’hôpital OLV d’Alost.

Question 3 : A l’hôpital, recourez-vous aux solutions désinfectantes pour les mains mises à disposition?

A l’hôpital OLV, des solutions désinfectantes pour les mains sont mises à disposition à hauteur du lit et à hauteur de la porte de la chambre. Un peu plus de la moitié des patients interrogés (53,3%, n=32) ont indiqué utiliser les solutions désinfectantes pour les mains présentes dans l’hôpital.

A la question (ouverte) de savoir quand les solutions désinfectantes pour les mains étaient utilisées, des réponses diverses ont été données, comme « régulièrement », « en passant », « après la visite aux toilettes », « en entrant et en sortant de la chambre ».

Question 4 : Les personnes qui vous rendent visite utilisent-elles les solutions désinfectantes pour les mains à disposition ?

Parmi les patients interrogés, 58,3% (n=35) indiquent que les visiteurs utilisent les solutions désinfectantes pour les mains présentes dans la chambre, principalement lorsqu’ils y entrent/en sortent. Question 5 : Les professionnels de la santé utilisent-ils TOUS les solutions désinfectantes pour les mains avant de vous soigner/examiner/traiter ?

Pour 61,7% des patients interrogés (n=37), tous les professionnels de la santé utilisent les solutions désinfectantes pour les mains avant de commencer les soins, examens ou traitements. Seize patients (26,6%) ont avoué ne pas y avoir fait attention.

Question 6 : Quelle importance accordez-vous au fait que les professionnels de la santé se désinfectent les mains avant de vous soigner/examiner/traiter ?

Pour 58,3% des patients interrogés (n=35), il est « très important » que les professionnels de la santé se désinfectent les mains avant de procéder aux soins, examens ou traitements. Pour 28,3% des patients interrogés (n=17), la désinfection des mains des professionnels de la santé est une expérience « agréable », tandis que 8 patients (13,4%) indiquent ne pas y accorder tant d’importance.

Question 7 : Avez-vous déjà dû demander à un professionnel de la santé d’utiliser une solution désinfectante pour les mains faute d’une telle initiative de sa part ?

Pour 80% des patients interrogés (n=48), il n’a jamais fallu exhorter un professionnel de la santé à appliquer l’hygiène des mains. Parmi ces 48 patients, 18 (37,5%) ont indiqué qu’ils ignoraient que c’était nécessaire et 16 (33,2%) qu’ils n’osaient pas interpeller le professionnel de la santé à ce sujet.

Aux 12 patients (20%) qui ont indiqué avoir déjà exhorté un professionnel de la santé à se désinfecter les mains, il a été demandé de préciser la réaction du professionnel de la santé. Pour 8 d’entre eux (66,7%), le professionnel de la santé s’est exécuté immédiatement, tandis que pour 2 autres patients (16,7%), le professionnel de la santé a continué à vaquer à ses occupations sans relever la remarque du patient. Quant aux deux derniers patients (16,7%), ils ont essuyé une réaction de colère de la part du professionnel de la santé concerné.

Question 8 : Êtes-vous en contact avec la personne qui partage votre chambre ou des objets qui lui appartiennent ?

Un patient interrogé sur trois (n=18) séjournait en chambre individuelle, cette question n’était donc pas pertinente pour eux. Parmi les 42 autres patients, 26 (61,9% des patients en chambre multiple) ont indiqué avoir eu un contact direct avec une personne partageant la chambre ou des objets lui appartenant.

Question 9 : Quelles sont les informations qui doivent, selon vous, figurer sur un prospectus portant sur l’hygiène des mains ?

Quand et pourquoi faut-il se laver les mains sont les informations les plus souvent rapportées qui doivent, selon les patients interrogés, figurer sur un prospectus portant sur l’hygiène des mains.

Discussion

Il ressort de cette étude que le terme « hygiène des mains » est associé au lavage des mains par la majorité des patients. Ce qui est moins connu, c’est que l’hygiène des mains contribue à éviter le transfert de germes pathogènes. Une définition claire du terme « hygiène des mains » doit donc être prévue sur un prospectus d’information sur le sujet.

Le lavage des mains en présence de mains visiblement sales ou après la visite aux toilettes est une habitude bien ancrée chez les patients, tant à l’hôpital que chez eux.

Néanmoins, l’utilisation de solutions désinfectantes pour les mains est encore trop limitée dans le chef des patients comme des visites. Seule la moitié des patients interrogés a indiqué utiliser les solutions désinfectantes pour les mains. Le lavage des mains dans le cadre de l’hygiène personnelle obtient également un score faible pour 4 des 6 indications proposées, à savoir avant le repas, avant la préparation du repas, après s’être mouché le nez et après avoir toussé/éternué. Vu que les chiffres se basent sur un rapport volontaire des patients, il est fort à parier que les patients surévaluent la fréquence du lavage des mains. Il est donc tout à fait possible que les pourcentages réels soient plus faibles encore, d’où la nécessité de sensibiliser les patients aux indications spécifiques de l’hygiène des mains et de faire figurer ces aspects sur un prospectus d’information qui leur est destiné.

Malgré les différentes campagnes nationales en matière d’hygiène des mains qui visent également une meilleure connaissance des patients en la matière [6], il ressort de cette enquête que de nombreux patients sont encore insuffisamment informés de l’intérêt de l’hygiène des mains. En effet, un patient sur quatre admet ne pas faire attention à l’application de l’hygiène des mains par les prestataires de soins et moins d’un patient interrogé sur deux la considère comme simplement « agréable » ou « pas si importante ». La sensibilisation des patients quant à l’importance de l’hygiène des mains est et reste donc nécessaire. Au cours des 6e et 7e campagnes nationales sur l’hygiène des mains (respectivement les campagnes 2014-2015 et 2016-2017), les autorités belges y ont explicitement accordé de l’importance [6]. Dans la foulée de la Journée mondiale de l’hygiène des mains du 5/5, les autorités belges ont également lancé en 2014 le site internet http://www.ubentingoedehanden.be/fr, un site destiné au grand public et portant sur l’hygiène des mains, les mesures d’hygiène en présence de toux et les infections liées aux soins [7].

L’empowerment du patient est un composant essentiel du programme multimodal d’hygiène des mains de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [4]. Seul un patient sur cinq interrogés dans le cadre de notre enquête rapporte avoir déjà dû rappeler à l’ordre un prestataire de soins pour n’avoir pas appliqué les mesures d’hygiène des mains. Un patient sur trois explique qu’il n’a pas osé le faire. Apparemment, les patients ne sont pas encore prêts à jouer ainsi un rôle actif dans leur processus de traitement et de soins. Voilà qui corrobore les conclusions de la littérature. En effet, il ressort d’une enquête suisse de 2009 qu’environ 75% des patients ne se sentent pas à l’aise d’interpeler les prestataires de soins en matière d’hygiène des mains [8]. Dans le cadre de cette même enquête, il ressort d’une analyse à variables multiples que ce sont surtout les patients non croyants, les patients assertifs, les patients inquiets par les potentielles infections liées aux soins et les patients convaincus de l’intérêt de leur participation dans la prévention des infections liées aux soins [8] qui interpellent les professionnels de la santé. Il ressort également de l’enquête que les patients sont plus enclins à exhorter les prestataires de soins à pratiquer l’hygiène des mains lorsqu’ils savent que ces derniers apprécient cette attention [9]. Les patients seraient même deux fois plus incités à le rappeler lorsqu’ils y sont invités explicitement par le prestataire de soins [8].

Il s’agit d’une enquête à petite échelle, qui a donc ses limites en matière de validité et d’interprétation. Vu que seules 3 unités ont été interrogées à un moment bien précis, les résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble de l’hôpital OLV, encore moins aux autres hôpitaux belges.

En dépit de ces limites, cette étude offre tout de même un aperçu des connaissances, de l’attitude et de l’expérience des patients en matière d’hygiène des mains. Il serait de bon aloi de soumettre ce questionnaire à une plus grande échelle de patients et de répéter l’opération auprès de patients qui ont déjà bénéficié d’une information sur l’hygiène des mains.

Conclusion

L’application rapportée de l’hygiène des mains dans le cadre de l’hygiène personnelle par des patients obtient un bon score pour ce qui traite de l’hygiène des mains après visite aux toilettes et en présence de mains visiblement sales. Les autres indications dans le cadre de l’hygiène personnelle obtiennent en revanche un score sensiblement plus faible. Les patients souhaitent principalement être informés sur les indications d’hygiène des mains et sur les raisons d’appliquer l’hygiène des mains..

Bibliographie

1. Pittet D., Allegranzi B., Sax H., Dharan S., Pessoa-Silva CM, Donaldson L., Boyce JM. Evidence-based model for hand transmission during patient care and the role of improved practices. Lancet Infect Dis 2006; 6: 641-52,

2. Gagné D., Bédard G. Systematic patients’ hand disinfection: impact on methicillin-resistant staphylococcus aureus infection rates in a community hospital. Journal of Hospital Infection 2010;75:269-272

3. Kundrapu S., Sunkesula V. A randomized trail of soap and water hand wash versus alcohol hand rub for removal of clostridium difficile spores from hands of patients. Chicago Journals. 2014;35(2):204-206

4. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care. 2009

5. Decrick B. Kennen gehospitaliseerde patiënten het belang van handhygiëne en weten zij wanneer en hoe ze dit moeten toepassen in een algemeen ziekenhuis? Enquêteonderzoek uitgevoerd bij 60 patiënten binnen een cardiologische/cardiovasculaire setting. Bachelorproef tot het behalen van de graad van Bachelor in de verpleegkunde. Academiejaar 2015-2016. Odisee

6. https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/omgevingsinvloeden/handhygiene geraadpleegd op 14/08/2017

7. http://www.ubentingoedehanden.be/nl geraadpleegd op 14/08/2017

8. Longtin Y., Sax H., Allegranzi B., Hugonnet S., Pittet D. Patient’s beliefs and perceptions of their participation to increase healthcare worker compliance with hand hygien. Infect Control Hosp Emidemiol. 2009 ; 30(9) :830-9

9. Wu KS, Lee SS, Chen JK, Tsai HC, Li CH, Chao HL, Chou HC, Chen YJ, Ke CM, Huang YH, Sy CL, Tseng YT, Chen YS. Hand hygiene among patients : attitudes, perceptions and willingness to participate. Am J Infect Control. 2013 ; 41(4) :327-31

10. Hombroeckx D, Viaene D. Welke interventies hebben een effect op de handhygiëne van volwassen patiënten in een ziekenhuis ? Noso info 2016; 20(1):2-7

aperçu des connaissances, de l’attitude et de l’expérience des patients en matière d’hygiène des mains. Il serait de bon aloi de soumettre ce questionnaire à une plus grande échelle de patients et de répéter l’opération auprès de patients qui ont déjà bénéficié d’une information sur l’hygiène des mains.

Annexe 1 : Questionnaire structuré

L’application rapportée de l’hygiène des mains dans le cadre de l’hygiène personnelle par des patients obtient un bon score pour ce qui traite de l’hygiène des mains après visite aux toilettes et en présence de mains visiblement sales. Les autres indications dans le cadre de l’hygiène personnelle