Une bouffée d’oxygène pour l’avenir : vers une politique d’isolement plus intelligente après le coronavirus

La pandémie de COVID-19 a sensibilisé le monde entier aux infections respiratoires. Ainsi, les connaissances sur la transmission aérienne du SRAS-CoV-2 ont conduit à une réévaluation critique des mesures de prévention des infections pour d’autres agents pathogènes respiratoires (1,2).

Une avancée importante dans ce contexte est la récente publication, par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 2024, du rapport de consultation technique mondiale sur la terminologie proposée pour les agents pathogènes transmissibles par voie aérienne (3). Ce rapport marque un changement de paradigme en s’éloignant explicitement de la dichotomie classique entre transmission par gouttelettes et transmission aérienne. Avec ce rapport, l’OMS introduit le terme générique de « particules respiratoires infectieuses », qui couvre l’ensemble des voies de transmission, du dépôt direct de grosses gouttelettes au déplacement d’aérosols fins sur de longues distances. Cette révision conceptuelle appelle à une politique respiratoire unique et uniforme (3).

De plus, dans des environnements de soins complexes, des procédures uniformes et des directives claires et reconnaissables sont essentielles pour garantir des soins sûrs et efficaces. Jusqu’à récemment, pas moins de dix formes différentes d’isolement étaient utilisées à l’hôpital universitaire de Gand, avec autant de procédures et de cartes d’isolement, ce qui était souvent source de confusion et, par conséquent, d’un risque accru d’application incorrecte des mesures d’isolement. Dans ce contexte, une révision de la politique d’isolement s’est avérée nécessaire, en accordant une attention particulière à la simplification, à la standardisation et à une meilleure mise en œuvre en pratique clinique.

Les engagements du Pacte vert pour des soins durables ont également eu des répercussions sur la manière dont les établissements de santé ont abordé leur politique en matière d’équipements de protection individuelle (EPI). L’utilisation excessive, et parfois inadéquate, des EPI entraîne des inefficacités, une augmentation des coûts et contribue également de manière significative à l’empreinte écologique du secteur de la santé. De plus, il apparaît dans la pratique qu’un excès d’EPI peut avoir un impact négatif sur le respect de l’hygiène des mains et la mise en œuvre des précautions standard en général (4,5). Ces constats ont motivé l’UZG à réviser en profondeur la politique d’isolement existante, en mettant l’accent sur la politique respiratoire. Dans cet article, nous expliquons les fondements de la nouvelle politique d’isolement de l’UZ Gent et décrivons le processus de développement et de mise en œuvre.

Objectifs de la nouvelle politique d’isolement

Les objectifs suivants ont été fixés :

La politique d’isolement

• doit être simple et identifiable, avec des directives et des procédures claires et facilement applicables en pratique ;

• doit être durable ;

• doit offrir une protection respiratoire optimale aux professionnels de santé en contact (direct) avec des patients présentant une infection virale respiratoire suspectée ou confirmée, en accordant une attention particulière à la purification de l’air, à la ventilation et à la protection optimale des muqueuses du visage (protection oculaire et masques adaptés) ;

• doit encourager l’utilisation rationnelle des EPI afin de limiter l’empreinte écologique, de promouvoir le respect de l’hygiène des mains et d’améliorer la qualité des soins aux patients.

Les nouvelles modalités d’isolement, élaborées en fonction du mode de transmission, devaient également répondre aux défis futurs, afin de garantir la pérennité de la politique d’isolement même en cas d’apparition de nouveaux agents pathogènes.

Concrètement, ceci a résulté en trois modalités d’isolement : isolement par air, isolement par contact et isolement contact – air. Chacune de ces modalités d’isolement comporte une variante « plus » : isolement contact plus, isolement air plus et isolement contact – air plus, dans lesquelles des mesures complémentaires telles que l’utilisation d’EPI supplémentaires, de produits de désinfection plus spécifiques ou le respect d’un temps de sédimentation spécifique après la sortie sont mises en œuvre.

Formes d’isolement respiratoire : Focus sur « l’isolement air» et « l’’isolement air plus »

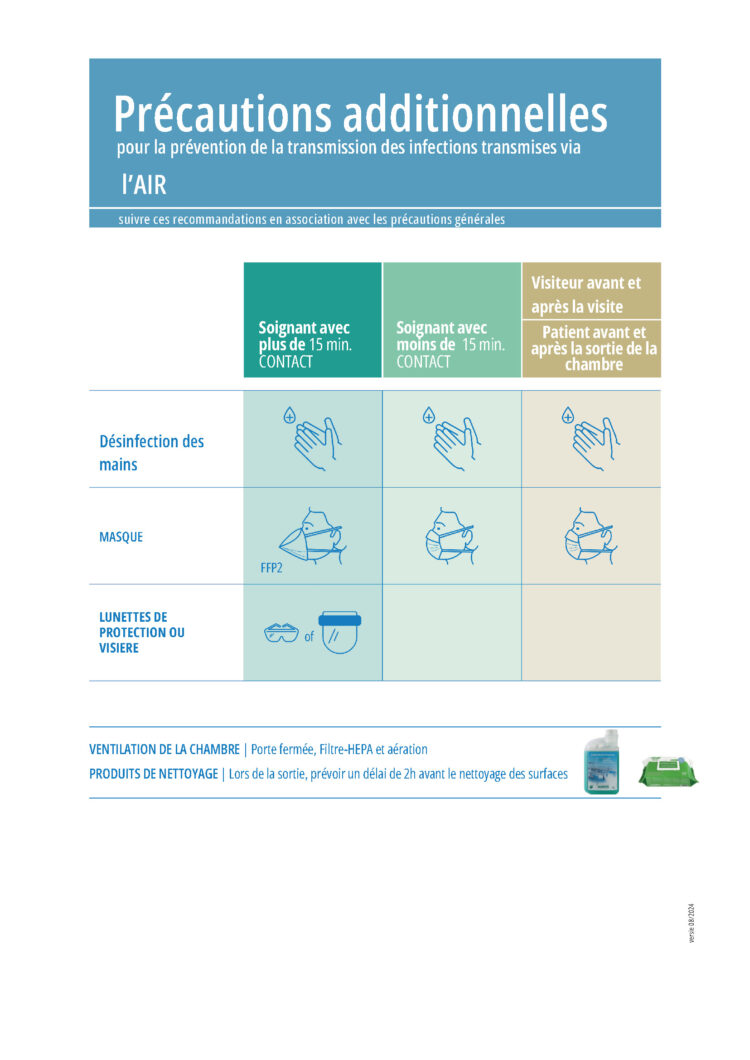

Pour les agents pathogènes respiratoires, notamment le SARS-CoV-2, la grippe, le VRS et les oreillons, ‘’l’isolement air’’ est d’application. Dans ce cas, l’ancienne terminologie « isolement par gouttelettes » est abandonnée conformément aux directives de l’OMS. Le degré de risque de contamination est déterminé, entre autres, par la durée d’exposition dans l’environnement du patient. Sur cette base, des EPI appropriés sont utilisés. Lors des contacts avec les soignants, selon la durée du contact (inférieure ou supérieure à 15 minutes), les soignants portent un masque de procédure ou un masque FFP2 pour éviter l’inhalation d’aérosols infectieux (de près ou de loin), tandis que des lunettes de protection ou un écran facial préviennent l’exposition conjonctivale aux éclaboussures.

‘’L’isolement air plus’’, utilisé pour la tuberculose pulmonaire ouverte par exemple, nécessite des mesures plus strictes, comme le port systématique d’un masque FFP2, et ce indépendamment de la durée du contact.

Dans ces deux formes d’isolement, la porte reste fermée et la ventilation nécessaire (filtre HEPA) est assurée dans la chambre. Après la sortie ou la fin de l’isolement, un temps de sédimentation de 2 heures est observé (ou autre, conformément à l’accord du service). Ce délai devrait permettre aux particules d’aérosol restantes dans l’air de se déposer. En pratique, il s’avère cependant difficile d’appliquer cette mesure de manière cohérente. Il n’existe pas de preuves scientifiques claires concernant la charge virale des particules respiratoires qui serait encore présente dans la chambre après 7 jours d’isolement. L’influence de la ventilation, de la filtration de l’air et des facteurs environnementaux tels que l’humidité et la température est insuffisamment connue. Dès lors, on ignore encore si une charge résiduelle de particules virales présentes pourrait entraîner un risque reél d’infection pour le patient suivant. Par conséquent, aucune base solide ne permet d’appuyer cette mesure. Une évaluation critique de cette mesure est donc nécessaire afin de trouver un juste équilibre entre la limitation du risque d’infection, la garantie de la sécurité du patient et du soignant, et la faisabilité pratique.

Isolement par contact : « Isolement contact » et « Isolement contact plus »

L’« isolement contact » est utilisé pour les patients porteurs de micro-organismes multirésistants (MDRO) tels que les CPE, les VRE, le MRSA et les Pseudomonas spp. ou Acinetobacter spp. multirésistants. Le type de contact lors des soins détermine en grande partie le choix de l’EPI. En cas de contact social (par exemple, une conversation ou le service d’un repas), une hygiène stricte des mains est suffisante, tandis que le port de gants et d’une blouse est obligatoire en cas de soins impliquant un contact direct. Ces agents pathogènes ne se propageant pas par voie aérienne, la porte peut rester ouverte. Le port systématique de masques de procédure pour le MRSA a également été abandonné. Les observations en pratique montrent qu’une mauvaise utilisation des masques (toucher et déplacer fréquemment) peut même augmenter le risque de contamination par contact main-bouche. L’isolement ‘’contact plus’’ s’applique pour les agents pathogènes pour lesquels des précautions supplémentaires sont nécessaires, notamment pour les micro-organismes sporulés tels que Clostridioides difficile. Dans ces cas, en plus des mesures d’isolement ‘contact’, des interventions supplémentaires sont mises en œuvre, telles que l’utilisation de désinfectants spécifiques (sporicides) et une attention particulière aux éléments environnementaux difficiles à nettoyer (sanitires, literie, clenches de portes par exemple)

Isolement contact et air (aérosol) combiné :

Les patients atteints d’infections se propageant à la fois par contact direct et par voie aérienne, comme la rougeole et la varicelle, sont placés en « isolement contact et aérosol (air)». Cet isolement combiné nécessite l’application simultanée de mesures ciblant les deux voies de transmission, notamment le port d’un masque FFP2 (sauf si le soignant est suffisamment immunisé), une protection oculaire, port de gants et de blouse, ainsi que la fermeture de la porte de la chambre et une ventilation adéquate. Le type d’isolement plus strict « contact et aérosol » est actuellement réservé à Mycobacterium abcessus, mais pourrait être utilisé à l’avenir pour de nouveaux agents pathogènes. Par ailleurs, d’autres éléments de la politique d’isolement ont également été évalués de manière critique et simplifiés, notamment la période d’isolement pour les agents pathogènes respiratoires. Pour les patients adultes atteints d’infections telles que le SARS-CoV-2, la grippe, le VRS ou l’adénovirus, une période d’isolement de 7 jours est actuellement maintenue. Chez les patients immunodéprimés, compte tenu d’une possible excrétion prolongée du virus, un nouveau test est effectué dans ce groupe afin de pouvoir mettre fin à l’isolement en cas de résultat négatif. Les enfants restent isolés jusqu’à ce qu’à la guérison clinique.

Approche et mise en œuvre

La refonte de la politique d’isolement a nécessité un effort considérable en termes de coordination, d’harmonisation et de planification. L’ensemble de l’équipe de prévention des infections a été mobilisée pour structurer le processus de mise en œuvre à l’aide d’une fiche projet claire. Cela a impliqué une étroite collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, notamment le service de pneumologie, la révision de l’ensemble des procédures et documents en vue de leur réduction, la coordination avec les services technologie/information/communication (TIC) pour l’adaptation du dossier patient, etc. Un élément clé du processus de révision a été la refonte des procédures et documents, avec un accent particulier sur la simplification, l’uniformisation et la réduction du nombre de directives distinctes. Parallèlement, en collaboration avec les TIC, le dossier patient électronique a été adapté afin d’enregistrer correctement les nouvelles modalités d’isolement et de les rendre visibles pour tous les professionnels de santé concernés. Une série d’outils d’aide ont été développés pour assurer une mise en œuvre fluide sur le lieu de travail. Parmi ceux-ci figurent des cartes d’isolement visuellement attrayantes et standardisées ; une liste de contrôle pratique pour la préparation d’une chambre d’isolement ; une base de données centrale contenant des informations spécifiques aux micro-organismes et une brochure d’information destinée aux patients. L’introduction officielle de la nouvelle politique d’isolement a eu lieu en octobre 2024, juste avant le début de la saison des infections respiratoires. L’équipe de prévention des infections a joué un rôle actif et visible sur les lieux de travail, notamment par la distribution d’un « kit de démarrage » comprenant des cartes d’isolement et du matériel de soutien. De plus, les professionnels de santé ont été informés et soutenus de diverses manières : par des échanges directs, des explications lors des transferts, des réunions de travail et des réunions du personnel. Les services de soutien tels que le nettoyage et le transport des patients n’ont pas non plus été négligés, soulignant ainsi l’approche intégrée et la portée transversale du projet. L’adaptation de l’enregistrement dans le dossier patient électronique a constitué un aspect assez complexe. Le jour de la mise en œuvre, les statuts d’isolement des patients admis ont été mis à jour, les admissions prévues ont été examinées pour détecter des indications d’isolement et la liste des isolats actifs a été révisée.

Après une période d’adaptation aux changements nécessaire pour les professionnels de santé, la nouvelle politique a rapidement été appréciée. Durant les mois de pointe de la saison respiratoire, la simplification a été perçue comme une valeur ajoutée indéniable. Conformément aux principes du cycle PDCA, nous évaluerons systématiquement la nouvelle politique d’isolement au cours des prochains mois et l’ajusterons si nécessaire. Les premiers signaux du terrain sont déjà positifs : la nouvelle approche a été largement soutenue et la simplification de la politique a été perçue par les professionnels de santé comme une nette amélioration. Cela ressort des nombreux retours spontanés déjà reçus par l’équipe de prévention des infections. Sur la base de ces contributions et des résultats des futures évaluations, la politique sera affinée si nécessaire, en veillant constamment à sa faisabilité, sa durabilité et la sécurité des patients.

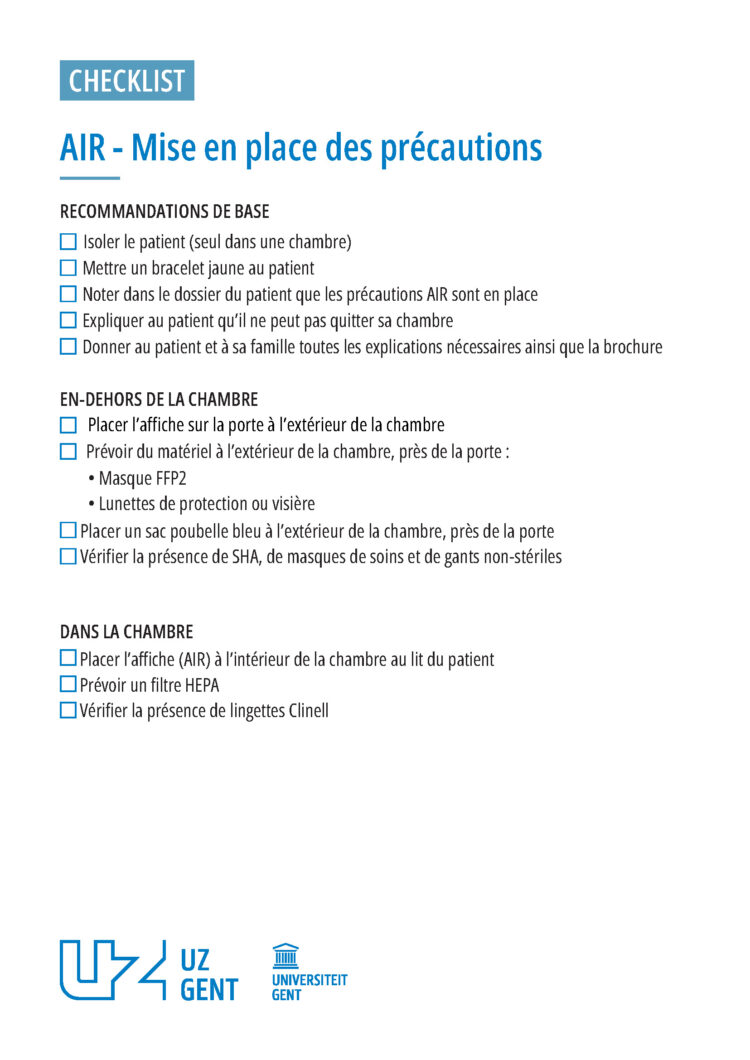

La figure 1 (Checklist) reprend l’ensemble des éléments à mettre en place dans le cadre d’isolements de type air (aérosol)

La figure 2 détaille les précautions additionelles à prendre pour les soignants (selon la durée de contact) ainsi que pour le patient et les visiteurs Références

1. ECDC. Considerations for infection prevention and control in relation to respiratory infections in healthcare settings. 6 februari 2023.

2. Wang CC, Prather KA, Sznietman J et al. Airborne transmission of respiratory viruses. Science 2021 Aug 27;373(6558):eabd9149. DOI: 10.1126/science.abd9149.

3. WHO. Global technical consultation report on proposed terminology for pathogens that transmit through the air. 2024

4. Materialen en afval | Vlaanderen.be. Laatst geraadpleegd op 30 mei 2025.

5. Leroux-Roels, I. (2023, 25 september) Bronisolatie: nieuwe inzichten – nieuwe richtlijnen? 27ste Dag van de Infectiepreventie | Ziekenhuisnetwerk Gent. Laatst geraadpleegd op 30 mei 2025.

Figure 1

Figure 2

Nouveautés

Agenda scientifique

- janvier 2026

-

27/01

Symposium georganiseerd door de BICS, ABIHH en WIN Opleiding van zorgprofessionals in infectie-preventie en controle (IPC)

- mars 2026

-

5/03

Kennis delen samen sterker – intercollegiale uitwisseling infectiepreventie (CONTRAIN)

-

21/03

Symposium Séminaire de diagnostic des maladies infectieuses.(SSID)

-

26/03

WZC symposium – zorginfecties en antimicrobiële resistentie (SCIENSANO)

- juin 2026

-

du 3/06 au 5/06 || à Lille

36ème Congrès de la Société Française en Hygiène Hospitalière (SF2H)